|

|

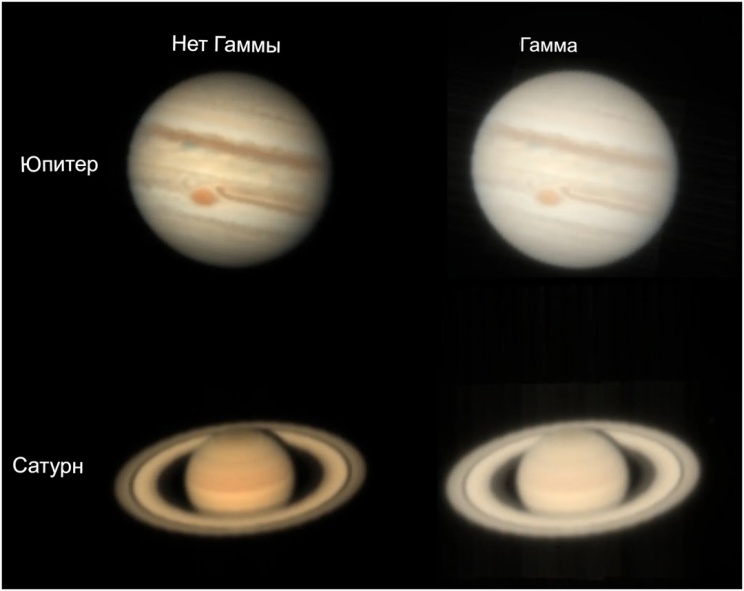

2025-01-07 12:20 Совместная работа астрономов-любителей и профессиональных астрономов помогла разрешить давнее недоразумение, связанное с составом облаков Юпитера Теперь выяснилось, что они состоят не из аммиачного льда, как считалось ранее, а из гидросульфида аммония, смешанного со смогом. Новое открытие было сделано астрономом-любителем доктором Стивеном Хиллом из Колорадо. Недавно он продемонстрировал, что с помощью доступных в продаже телескопов и нескольких цветных фильтров можно составить карту содержания аммиака и давления в верхних слоях атмосферы Юпитера. Примечательно, что эти первоначальные результаты не только показали, что обилие аммиака в атмосфере Юпитера может быть зафиксировано астрономами-любителями, но и продемонстрировали, что облака находятся слишком глубоко в тёплой атмосфере Юпитера, чтобы быть аммиачным льдом. В этом новом исследовании профессор Патрик Ирвин с факультета физики Оксфордского университета применил аналитический метод доктора Стивена Хилла к наблюдениям за Юпитером, проведённым с помощью многокомпонентного спектроскопического исследовательского прибора (MUSE) на Очень большом телескопе Европейской южной обсерватории (VLT) в Чили. MUSE использует возможности спектроскопии, с помощью которой газы Юпитера оставляют характерные «отпечатки» в видимом свете на разных длинах волн, чтобы составить карту аммиака и высот облаков в атмосфере газового гиганта. Смоделировав в компьютерной модели взаимодействие света с газами и облаками, профессор Ирвин и его команда обнаружили, что первичные облака Юпитера — те, которые мы видим в телескопы на заднем дворе, — должны находиться гораздо глубже, чем считалось ранее, в области с более высоким давлением и температурой. На самом деле, там слишком тепло для конденсации аммиака. Вместо этого эти облака должны состоять из чего-то другого: гидросульфида аммония. Предыдущие анализы наблюдений MUSE указывали на аналогичный результат. Однако, поскольку эти анализы проводились с помощью сложных методов, доступных лишь нескольким группам учёных по всему миру, этот результат было трудно подтвердить. В этой новой работе команда Ирвина обнаружила, что метод доктора Хилла, заключающийся в простом сравнении яркости в соседних узких цветных фильтрах, даёт идентичные результаты. А поскольку этот новый метод намного быстрее и проще, его гораздо легче проверить. Таким образом, команда пришла к выводу, что давление в облаках Юпитера действительно ниже, чем в ожидаемых аммиачных облаках при 700 мб, и поэтому они не могут состоять из чистого аммиачного льда. Профессор Ирвин сказал: «Я поражён тем, что такой простой метод позволяет заглянуть так глубоко в атмосферу и так ясно продемонстрировать, что основные облака не могут состоять из чистого аммиачного льда. Эти результаты показывают, что изобретательный любитель, использующий современную камеру и специальные фильтры, может открыть новое окно в атмосферу Юпитера и внести свой вклад в понимание природы давно загадочных облаков Юпитера и того, как циркулирует атмосфера». Доктор Стивен Хилл, получивший докторскую степень по астрофизике в Университете Колорадо и работающий в области прогнозирования космической погоды, сказал: «Мне всегда нравится расширять свои наблюдения, чтобы понять, какие физические измерения я могу провести с помощью скромного коммерческого оборудования. Я надеюсь, что смогу найти новые способы, с помощью которых любители смогут внести полезный вклад в профессиональную работу. Но я определённо не ожидал, что этот проект окажется таким продуктивным». Карты аммиака, полученные с помощью этого простого аналитического метода, можно составить, затратив лишь малую часть вычислительных ресурсов, необходимых для более сложных методов. Это означает, что их могут использовать гражданские учёные для отслеживания изменений концентрации аммиака и давления в верхних слоях атмосферы Юпитера, в том числе полос Юпитера, небольших штормов и крупных вихрей, таких как Большое красное пятно. Джон Роджерс (Британская астрономическая ассоциация), один из соавторов исследования, добавляет: «Особое преимущество этого метода в том, что его могут часто использовать любители, чтобы связать видимые изменения погоды на Юпитере с колебаниями содержания аммиака, который может быть важным компонентом погоды». Так почему же аммиак не конденсируется, образуя плотное облако? Фотохимия (химические реакции, вызываемые солнечным светом) очень активна в атмосфере Юпитера, и профессор Ирвин с коллегами предполагают, что в регионах, где влажный воздух, богатый аммиаком, поднимается вверх, аммиак разрушается и/или смешивается с фотохимическими продуктами быстрее, чем может образоваться аммиачный лёд. Таким образом, основная облачная оболочка на самом деле может состоять из гидросульфида аммония, смешанного с фотохимическими продуктами, образующимися в смоге, которые придают Юпитеру красный и коричневый цвета, видимые на снимках. В небольших регионах, где конвекция особенно сильна, восходящие потоки могут быть достаточно быстрыми, чтобы образовывать свежий аммиачный лёд. Такие регионы иногда наблюдались космическими аппаратами, такими как «Галилео» НАСА, а в последнее время — «Юноной» НАСА, где были замечены несколько небольших высоких белых облаков, отбрасывающих тени на основную облачность внизу. Профессор Ирвин и его команда также применили этот метод к наблюдениям за Сатурном с помощью VLT/MUSE и обнаружили схожее соответствие полученных карт содержания аммиака с результатами других исследований, в том числе с результатами наблюдений с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба. Точно так же они обнаружили, что основной уровень отражения значительно ниже ожидаемого уровня конденсации аммиака, что позволяет предположить, что в атмосфере Сатурна происходят аналогичные фотохимические процессы. Источник: The Journal of Geophysical Research: Planets, Оксфордский университет На изображении: Видимый облик Юпитера и Сатурна, реконструированный на основе наблюдений VLT/MUSE 23 марта 2020 года и 6 апреля 2017 года соответственно. В левом столбце показаны реконструированные цвета без гамма-коррекции, а в правом — гамма-корректированные изображения, которые ближе к тому, что обычный человек видит невооружённым глазом в телескоп, но имеют меньшую контрастность и менее насыщенные цвета. Источник: www.astrophoto.by |