|

|

2021-03-04 21:32 Космос и Страна Советов (5) Спутники серии «Космос» и «Интеркосмос»

Для запусков более тяжёлых модификаций используются РН «Союз» и «Протон». Некоторые «Космосы» до 1964 года запускались РН «Восток».

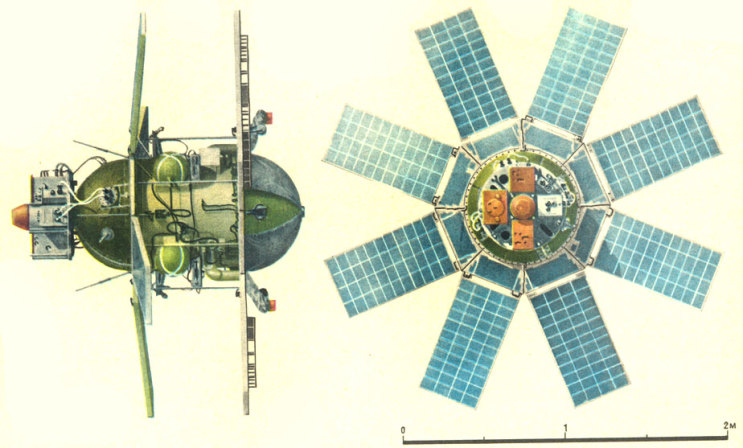

С запусков искусственных спутников Земли "Космос" началось сотрудничество социалистических стран в изучении космического пространства. Основной задачей запущенного в декабре 1968 года спутника "Космос-261" явилось проведение комплексного эксперимента, включающего прямые измерения на спутнике, в частности характеристик электронов и протонов, вызывающих полярные сияния. В этой работе принимали участие научные институты и обсерватории НРБ, ВНР, ГДР, ПНР, СРР, СССР и ЧССР. В экспериментах на спутниках этой серии участвовали также специалисты Франции, США и др. С него началась программа «Интеркосмос» и соответствующие ей по названию спутники - серия ИСЗ для проведения совместных экспериментов ученых социалистических стран в изучении Земли из космоса. «Интеркосмосы» созданы на базе одной из модификаций унифицированного спутника серии – «Космос». Серия «Интеркосмос» является характерным примером общей технической стратегии для всех космических аппаратов СССР. «Интеркосмос-1» был запущен 14.10.1969. Были «Интеркосмос» солнечные – «Интеркосмос-1, -4, -7, -11, -16, -Коперник-500» - для исследований излучений Солнца; ионосферные – «Интеркосмос-2, -8, -12, -19,-Болгария-13ОО» и магнитосферные – «Интеркосмос-3,-5, -6, -10, -13, -14, -17, -18» - для изучения атмосферы Земли, низкочастотных электромагнитных излучений, радиационного пояса Земли, космических лучей, связи магнитосферы с ионосферой (спутник «Интеркосмос-6» имел возвращаемый на Землю отсек с научной аппаратурой); географические «Интеркосмос -20, -21» - для исследования Земли (суши, океана и его связи с атмосферой). Спутник «Интеркосмос» состоит из герметичного цилиндрического корпуса из алюминиевого сплава и двух полусфер. Научная аппаратура размещается в верхней полусфере или снаружи цилиндрической части корпуса на специальных штангах; в цилиндрическом отсеке располагается служебная аппаратура; в нижней полусфере - системы энергопитания. На поверхности цилиндра крепятся панели солнечных батарей, блоки солнечных датчиков, внешние части системы ориентации и антенно-фидерные устройства. Масса спутников «Интеркосмос» от 200 до 1300 кг. Искусственный спутник «Интеркосмос-15» (запущен 19.6.1976) - космический аппарат нового типа, предназначен для широких научных исследований (последующие спутники «Интеркосмос», за исключением «Интеркосмос-16», на базе этого космического аппарата). Во время полета спутника «Интеркосмос-15» были испытаны новые системы и агрегаты спутника, в т. ч. созданная специалистами ВНР, ГДР, ПНР, СССР и ЧССР телеметрическая система (ЕТМС), позволяющая обеспечивать прием научной информации с борта спутника «Интеркосмос» на наземных приемных пунктах, расположенных на территориях социалистических стран, участвующих в совместных экспериментах в космосе. От спутника «Интеркосмос-18» был отделен чехословацкий малый научный спутник «Магион». Цель совместного полета этих спутников – исследования пространственной структуры низкочастотных электромагнитных полей в околоземном пространстве. Синхронно со спутниковыми экспериментами проводились согласованные измерения на ионосферных и солнечных обсерваториях стран - участниц сотрудничества. На искусственных спутниках Земли «Интеркосмос-20, -21» начались испытания экспериментальной телеметрической системы сбора и передачи научной информации, созданной специалистами ВНР, ГДР, СРР, СССР и ЧССР и предназначенной для сбора информации с наземных и морских измерительных пунктов (буев) и передачи ее через центральную станцию приема потребителям. Эксперименты, проведенные на спутниках серии «Интеркосмос», дали важные научные результаты в области физики Солнца, верхней атмосферы, ионосферы и магнитосферы Земли. В этой обыденности серийного потока отражалось та великая идея которая лежала в основе идеологии Справедливого Общества Будущего – идея Космического Человечества, поэтому СССР пришёл в космос навсегда и нынешний развал страны – лишь обидный перерыв в нашем общем движении к звёздам. Специализированные космические объекты Спутники связи и метеоспутники Первыми спутниками связи были спутники серии «Молния». Первый спутник серии - «Молния-1» запущен 23.4.1965. Так как с геостационарной орбиты, ныне широко используемой для размещения спутников связи, многие районы нашей страны не видны, то спутники этой серии запускаются на высокоапогейные орбиты. Эти орбиты рассчитываются так, чтобы во время прохождения спутником апогея, она располагалась над территорией страны так, чтобы передачей «зацепить» и полярные области страны, недоступные для геостационарного спутника. Так как во время прохождения апогея спутник движется относительно Земли медленно, то и передавать сигнал через него ненамного сложнее, чем через геостационарный. Были созданы также и геостационарные спутники. Одним из них был спутник связи «Горизонт» очень большого веса – 2 т и огромной продолжительности функционирования. Запуски спутников «Горизонт», выводимые на близкие к стационарной круговые орбиты, осуществляются 4-ступенчатой ракетой-носителем «Протон». «Горизонт» имеет международный регистрационный индекс «Стационар». Под конец своего существования в Советском Союзе предлагался проект запуска очень больших спутников на геостационарную орбиту с помощью РН «Энергия». С помощью этой РН на геостационар можно доставить спутник весом до 18т. Этим предполагалось полностью закрыть не только текущие нужды по ретрансляции сигналов с Земли, но даже отдалённые перспективные. Для полного удовлетворения нужд по передаче информации в масштабах всего мира достаточно было всего трёх таких спутников. СССР мог получать огромные средства, предоставляя всем странам мира дешевый доступ к таким каналам связи. (намного дешевле американского) Станция «Зонд» Станция «Зонд» также была специализированным аппаратом. На ней испытывались различные узлы космических аппаратов и отрабатывались те режимы полётов, которые предполагались в перспективных разработках и проектах. В частности, несколько станций «Зонд» облетели Луну и сфотографировали её обратную сторону с возвратом и мягкой посадкой возвращаемого аппарата на Землю. «3онд-4» - «Зонд-8» существенно отличались по конструкции от предыдущих космических аппаратов «Зонд», обладали значительно большей массой, предназначались для отработки техники полетов к Луне с возвращением на Землю. Проект космического аппарата разработан в 1965 году. Масса космического аппарата 5,2-5,5 т, максимальная длина по корпусу (на орбите искусственного спутника Земли) 5 м, при полете к Луне - 4,5 м, максимальный диаметр 2,72 м. Космические аппараты имели приборно-агрегатный отсек и спускаемый аппарат сегментально-конической формы (масса 2,9-3,1 т, диаметр 2,17 м) с теплозащитным покрытием, в котором размещались научные приборы (в т. ч. фотоэмульсионная камера для исследования космических лучей), фотоаппаратура, приборы для радиосвязи, терморегулирования и энергопитания, система управления спуском, парашютная система, объекты биологических экспериментов. Спускаемый аппарат обладал аэродинамическим качеством (~0,3) для управляемого спуска в атмосфере; перегрузка на траектории спуска была 4-7. Тепловая защита спускаемого аппарата модернизирована и рассчитана на высокие температуры при входе в атмосферу со 2-й космической скоростью. Система приземления включает основной парашют (площадь 1000 м2) и ракетный двигатель мягкой посадки. Последняя ступень ракеты-носителя с космическим аппаратом выводилась на промежуточную геоцентрическую орбиту (высота в перигее 187 км, в апогее 219 км, наклонение 51,5°), с которой стартовала к Луне. После облета Луны космический аппарат возвращался к Земле со 2-й космической скоростью, тормозился, спускаемый аппарат отделялся от космического аппарата и совершал посадку в заданном районе. Расчетная продолжительность автономного полета 7-8 суток. Научные исследования: фотографирование Земли и Луны, исследование радиационной обстановки на трассе полета и в окололунном пространстве; изучение многозарядной составляющей первичных космических лучей в области больших зарядов; биологические эксперименты с различными объектами - черепахами («Зонды-5-7»), насекомыми, растениями, бактериями; определение элементного и изотопного составов солнечной атмосферы, фотометрирование некоторых звезд. Для американцев такая петля нашего «Зонда», была весьма неприятным сюрпризом. Так как показала, что советская ракетно-космическая техника реально может послать экипаж к Луне, а американцы к осуществлению своего Лунного проекта тогда только приступили. Продолжение следует... Источник: www.great-country.ru |