|

|

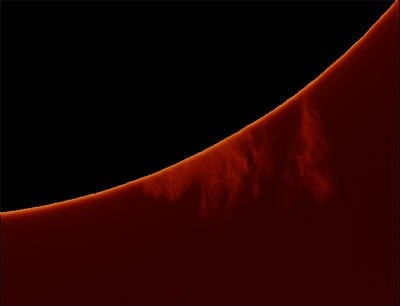

2021-03-17 08:03 Что можно наблюдать на Солнце?         На первый взгляд кажется, что наблюдать Солнце куда менее интересно, чем объекты ночного неба. И действительно, даже средней руки любительский телескоп открывает наблюдателю сотни тысяч звёзд, а ещё – туманности, галактики, кометы, планеты и малые тела Солнечной системы. В то же время, Солнце, что освещает поверхность нашей планеты на протяжении миллиардов лет, представляется постоянным и однообразным объектом наблюдений. Однако наличие специализированного оборудования позволяет показать множество масштабных, удивительных и интересных явлений на нашем светиле. В распоряжении клуба "Орион" находятся как раз такие приборы – расположенные в , мощный солнечный телескоп, созданный путём комбинации телескопа-рефрактора 90мм и Coronado-PST, а также телескоп-рефлектор с 200мм солнечным фильтром. Так что же можно наблюдать на поверхности Солнца? Несмотря на то, что для наблюдателя доступен только очень тонкий поверхностный слой огромной звезды, на нём происходит много всего интересного. Казалось бы, раскалённая до немыслимых температур, поверхность Солнца должна видеться нам просто как сияющий диск. Повседневная жизнь только подтверждает такую гипотезу – обычно мы видим Солнце как светящийся объект на небосводе, не различая на нём каких-либо деталей из-за нестерпимо яркого света. По этой причине нельзя смотреть на Солнце в телескоп или бинокль – собранный этими приборами, солнечный свет запросто сожжёт сетчатку глаза неосторожному наблюдателю. Однако используя специальные очень тёмные светофильтры, или просто проецируя изображение из телескопа на экран, даже при помощи самых простых оптических инструментов можно разглядеть сложную структуру поверхности Солнца. Именно так используется телескоп рефлектор, в сочетании с плёночным солнечным фильтром, он позволяет проводить качественные наблюдения за поверхностью светила. Первое, что бросается в глаза даже при беглом наблюдении – очень резкий край солнечного диска. Для огромного горячего газового шара, не имеющего чёткой границы, подобная ярко выраженная поверхность кажется неуместной. Однако всё дело в том, что почти весь видимый глазу солнечный свет исходит из тонкого слоя вещества, называемого фотосферой, чья толщина меньше трёхсот километров. Таким образом, несмотря на то, что Солнце простирается далеко за фотосферу, мы попросту не увидим слабо светящихся частей звезды. Если мы взглянем на поверхность Солнца, то сможем увидеть на ней тёмные пятна, неравномерно распределённые по диску. Их размеры невелики, но лишь относительно масштабов самого светила – самые крупные из них в несколько раз превосходят Землю. Пятна группируются в скопления, а всего на диске их можно наблюдать несколько десятков. Учёными было установлено, что пятна причудливым образом связаны с активностью магнитного поля Солнца. В результате прохождения сверхсильных магнитных полей через фотосферу, возникают участки, чуть более холодные, чем температуры поверхности Солнца. Их-то и можно наблюдать в виде тёмных пятен. Пятна могут существовать до нескольких месяцев, совершая за это время несколько оборотов вместе со своим светилом. При детальном наблюдении окрестностей пятен, можно заметить более яркие (и, соответственно, более горячие) области поверхности Солнца, называемые факелами. Их температура на две тысячи градусов выше, чем у солнечного диска и зачастую они окружают относительно холодные пятна. Однако факелы могут существовать и отдельно от пятен, образуя целые факельные поля – области, содержащие десятки факелов, в которых никогда не появляется пятен. Судя по всему, своему появлению факелы тоже обязаны выходам магнитных полей. Давайте на время отвлечёмся от пятен на Солнце и обратимся к остальной части солнечного диска. На первый взгляд, поверхность кажется однородной, однако даже с помощью не очень мощного телескопа (не забывая про тёмный светофильтр!) можно разглядеть ячеистую структуру поверхности Солнца. Отдельные яркие ячейки (получившие название гранулы) чередуются с чуть более тёмными прожилками. Стоит отметить, что вся эта структура динамично меняется – отдельные гранулы постоянно то исчезают, то появляются, живя на поверхности звезды несколько минут. Всё это напоминает огромный кипящий котёл, где в роли пузырьков выступают тысячекилометровые гранулы. Однако размеры самого Солнца столь велики, что на его поверхности умещается до миллиона таких гранул. Пятна и гранулярная структура поверхности солнечного диска не только интересны для наблюдения за ними, но и позволяют учёным многое выяснить о Солнце. Так, первые попытки оценить активность Солнца были предприняты в XIX веке, и были связаны как раз-таки с изучением пятен на Солнце. Несмотря на то, что тогда учёные ещё не знали о физической природе пятен, они заметили наличие некоторой закономерности в количестве и расположении пятен. Как было установлено швейцарским астрономом Рудольфом Вольфом и его немецким коллегой Генрихом Швабе, максимумы и минимумы числа пятен на Солнце повторяются каждые одиннадцать лет. Это явление получило название одиннадцатилетних циклов активности. На пике каждого цикла на поверхности светила можно наблюдать до сотни пятен, в то время как в минимуме их бывает всего несколько штук. Больше того, бывали периоды, когда на Солнце не было ни одного тёмного пятна! Сейчас понятно, что количество пятен прямо указывает на магнитную активность Солнца, а потому наблюдения за пятнами – одна из важнейших частей мониторинга солнечной активности. По мере дальнейшего развития солнечной астрономии, а также накопления материалов, учёными было установлено, что кроме самого очевидного – одиннадцатилетнего – цикла (его ещё называют циклом Швабе, по имени одного из первооткрывателей) существуют и более продолжительные периодические колебания солнечной активности, накладывающиеся на циклы Швабе. Современные астрономы выделяют вековой и тысячелетний циклы, не исключая возможности существования и более продолжительных цикличных процессов на Солнце. Однако пятнами и гранулами дело не ограничивается. Правда для наблюдения новых, ещё более интересных объектов на поверхности Солнца, потребуется принципиально новое оборудование, такое как специальные солнечные телескопы. Эти достаточно дорогостоящие приборы позволяют рассмотреть куда более «тонкие» структуры на Солнце, недоступные даже весьма внушительным телескопам с фильтрами. Они делают доступными наблюдения за такими интересными событиями, как протуберанцы и корональные выбросы. Протуберанцы – пожалуй, самые зрелищные процессы на поверхности Солнца. Огромные сгустки вещества, превосходящие по массе Землю, вырываются сверхмощными магнитными полями на высоту до двух миллионов километров от Солнца. В ходе этого процесса вещество протуберанцев разгоняется до скоростей в сотни километров в секунду – в десятки раз быстрее космических ракет. Протуберанцы бывают настолько огромны, что их можно увидеть с Земли даже без сверхсовременных приборов. Однако такое возможно только очень редко – во время непродолжительных полных солнечных затмений. Дело в том, что чрезвычайно яркий свет фотосферы в обычных условиях затмевает свет пусть и раскалённых, но достаточно рассеянных протуберанцев. Фильтрацией этого света и занимаются солнечные телескопы, позволяя наблюдать протуберанцы на постоянной основе. Корональные выбросы – время от времени происходящие на поверхности Солнца мощные выбросы вещества, сопровождающиеся всплесками активности магнитного поля светила. В отличие от протуберанцев, большая часть вещества которых возвращается на Солнце, содержимое выбросов ускоряется магнитным полем до таких скоростей, что буквально выстреливает в открытый космос. Такие выбросы могут достигать Земли, вызывая в магнитосфере нашей планеты мощные магнитные бури, опасные для чувствительной электроники и сказывающиеся на самочувствие людей. Регистрировать их намного сложнее, чем протуберанцы, ведь выбрасываемое вещество очень разряжено, и его сложно заметить на фоне короны и солнечного ветра. Лишь прибегнув к помощи космических обсерваторий, астрофизикам удалось измерить параметры этого явления. Нельзя обойти вниманием и ещё одну форму проявления активности Солнца – так называемые солнечные вспышки. В отличие от всех предыдущих явлений, они не сопряжены с выбросами массы, однако тоже вносят существенный вклад в солнечную активность. Эти мощнейшие процессы охватывают все части атмосферы Солнца – от фотосферы до короны и длятся всего несколько минут. Но за это время выделяется колоссальная энергия, в миллионы раз большая, чем взрывы самых мощных термоядерных бомб, созданных человеком. К счастью, большая часть этой колоссальной энергии излучается в рентгеновском диапазоне и полностью поглощается атмосферой нашей планеты. Учёные изучают периодичность вспышек и пытаются построить, на основании данных о магнитной активности Солнца, прогноз появления вспышек. Пока что приемлемую точность имеют лишь краткосрочные прогнозы, что является следствием сложности процессов, протекающих на поверхности Солнца. Однако уже сегодня ясно – солнечные вспышки каким-то образом связаны с корональными выбросами – зачастую, эти явления происходят одновременно на одном и том же участке Солнца. Пока что учёные не могут внятно ответить на вопрос – являются ли они порождение друг друга или всего лишь сопровождают какой-то более сложный процесс солнечной активности. |