|

|

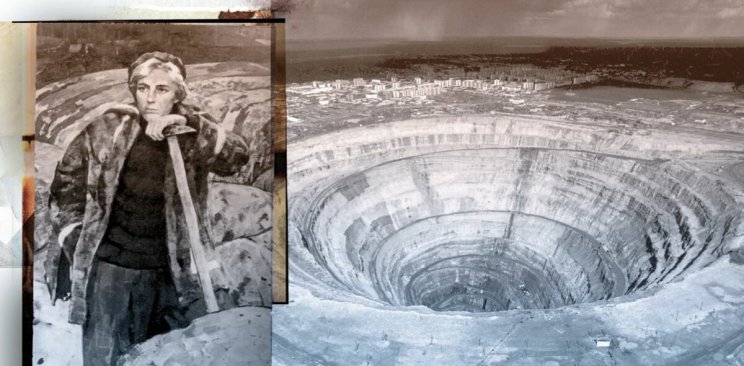

2020-11-25 19:00 Жизнь как зарница: о непростой судьбе первооткрывательницы якутских алмазов В мае 2016 г. на кимберлитовой трубке «Зарница» в Якутии был добыт «Дети Азии» – уникальный алмаз ювелирного качества массой около 207 карат (41 г). Именно с «Зарницы» началась история крупнейших в России алмазоносных территорий, неразрывно связанная с именем Ларисы Попугаевой – молодого геолога, которую по праву можно назвать первооткрывательницей якутских месторождений. Но для нее главное достижение, принесшее большую известность, обернулось настоящей жизненной драмой Говорят, что бриллианты, ограненные особым образом алмазы, – это лучшие друзья девушек. Но уникальная твердость, теплопроводность, износостойкость и ряд других характеристик в «превосходной степени» делают эту необычную форму углерода желанным сырьем не только для ювелирной промышленности. Без алмазов невозможно развитие микроэлектроники, нейрохирургии, машиностроения и исследование космоса; они нужны для как для производства микропроводов, так и для создания сверхмощных телескопов. Неудивительно, что уже перед Второй мировой войной обеспеченность природными алмазами считалась одним из показателей научно-технического потенциала страны. Однако СССР, несмотря на огромные природные ресурсы, до середины прошлого века не обладал собственными алмазными месторождениями, не считая мелких месторождений Урала, которые не могли служить реальным источником ценнейшего минерала, и был вынужден ввозить эти драгоценные камни из-за рубежа. Так, до окончания войны Советский Союз закупал за золото южноафриканские алмазы у англичан. Однако с наступлением холодной войны Великобритания прекратила их поставки в СССР, признав алмазы стратегическим сырьем. Перед советским правительством остро встал вопрос о поиске собственных месторождений. Гипотеза, что в Советском Союзе есть свои алмазоносные территории, появилась еще в 1937 г., когда молодой советский геолог Г. Г. Моор в серии статей описал редкие ультраосновные-щелочные породы севера Сибири. В тот же год на Международном геологическом конгрессе он отметил геологическое сходство между Южно-Африканской и Сибирской платформами. Эти материалы использовал для своих отчетов будущий академик В. С. Соболев, который сравнил геологию алмазоносных областей мира и отдельных районов СССР. В 1940 г. эти ученые заявили, что вопросам поисков алмазов должна уделять серьезное внимание каждая экспедиция, работающая на севере Сибирской платформы, между Енисеем и Леной. Не менее важной задачей было определиться с методикой поиска. В конце 1940-х гг. работавшие в Сибири геологи из Амакинской геологоразведочной экспедиции считали основными признаками алмазоносности присутствие в пробах хромита и самородной платины – минералов траппов, магматических расплавов в земной коре и на поверхности. А геологи из Всероссийского научно-исследовательского геологического института (ВСЕГЕИ) считали возможными источниками алмазов кимберлитовые трубки – места прорыва магмы сквозь земную кору. Неотъемлемыми спутниками таких трубок были пиропы – минералы из группы гранатов. Разработала пиропный метод для сибирских условий и впервые применила на практике Центральная экспедиция ВСЕГЕИ (Ленинград), которой руководила геолог Наталия Сарсадских (ей в то время не исполнилось и сорока лет). Во время якутского полевого сезона 1953 г. ей удалось впервые обнаружить пиропы – такие же, как в Южной Африке. Ее помощницей в экспедиции была двадцатидевятилетняя геолог Лариса Попугаева. О характере этой красивой девушки, похожей сразу на всех тогдашних кинозвезд, говорит хотя бы тот факт, что в годы войны она была командиром орудийного расчета дивизии ПВО Москвы, получив звание младшего сержанта. Обаятельная и целеустремленная, трудолюбивая и настойчивая, она стала не только коллегой Сарсадских, но и ее близкой подругой. В следующую экспедицию Наталия Сарсадских планировала отправиться лично, но в феврале у нее родилась дочь. Выбор пал на Ларису Попугаеву, однако девушка не сразу согласилась поехать в «поле». Одна из причин была личной: Лариса вышла замуж и также готовилась стать матерью. В конце концов, согласившись на экспедицию, она прервала беременность – об этом непростом решении Сарсадских узнает спустя десятки лет. Лариса вместе с помощником Федором Беликовым (который, кстати, состоял в партии, работающей по договору с Амакинской экспедицией) начали промывку шлихов на р. Далдын и ее притоках, прослеживая распределение минералов-спутников алмазов, и в результате вышли на выходы разложенных выветриванием кимберлитов. Это и была первая найденная в Сибири кимберлитовая трубка. Беликов так описывал это событие: «Следующий день мы провели на этой сопке, а на другой вышли к небольшой низменности, поросшей невысокими и редкими лиственницами. К обеду прошел дождь. У нас был брезент, и мы залезли под него. Чтобы согреться, я решил разжечь костер и нагреть большой камень, чтобы он накалился и послужил нам печкой. Разжег костер, пригласил Нелю погреться на камне под брезентом. Она села и вдруг как вскочит, схватившись за лупу: „Смотри, Федюня, голубая глина – и вся в пиропах!“» Значение их находки было исключительно велико – она привела к открытию всех коренных алмазных месторождений Сибири. Начальник лаборатории, где проводилось исследование взятых проб, предложил дать трубке название «Зарница», означающее «отдаленная мгновенная вспышка на небосклоне, отблеск молнии дальней грозы». И это открытие действительно, как зарница, озарило открытие богатых алмазами якутских трубок Мир, Айхал, Удачная, Сытыканская и других, составивших славу алмазной промышленности России. Но что это открытие значило для самой первооткрывательницы? Чиновники Амакинской геологоразведочной экспедиции, по достоинству оценив значение первой найденной кимберлитовой трубки, стали добиваться, чтобы Попугаева задним числом перевелась к ним. Ее не пускали обратно в Ленинград, начали угрожать, напоминая о репрессированном отце, пугать тюремным заключением, попытались обвинить в незаконном вывозе алмазов... Лариса плакала целыми днями и в конце концов, после полутора месяцев травли, сдалась, написав заявление о переходе по собственному желанию в Амакинскую экспедицию. Вместе с Попугаевой туда перешла и слава первооткрывателей алмазного месторождения СССР. Были сделаны попытки уничтожить следы подлинной истории открытия. Так, заявочный столб на трубке Зарница был перенесен на 200 м. А когда Сарсадских не получила отчетов из фондов экспедиции и вылетела на Далдын, ее просто не допустили на месторождение. Еще в 1957 г. на памятнике в г. Мирный, где перечислены имена всех исследователей, участвовавших в поисках алмазов, не было ни одного имени ленинградских геологов. И когда в том же году шесть геологов Амакинской экспедиции были представлены на Ленинскую премию, фамилии Попугаевой и Сарсадских были вычеркнуты из списка. Не помогло и письмо Попугаевой Хрущеву, где она просила учесть заслуги реальных участников. Когда спустя два года Лариса захотела вернуться в родной ВСЕГЕИ, против этого резко выступила сама Сарсадских, считавшая Попугаеву предательницей. С геологией было покончено, и Лариса поступила на работу в трест «Ювелирпром», где занималась инвентаризацией всех алмазных месторождений СССР. И все-таки справедливость восторжествовала. В 1970 г. – спустя 16 лет после своего открытия, Л.А. Попугаева была награждена почетным дипломом и знаком «Первооткрыватель месторождения», и в том же году получила степень кандидата наук по обобщающему докладу по своим работам, касающимся поисков кимберлитов на Сибирской платформе. Через семь лет после этого «алмазный» геолог умерла от закупорки и разрыва аорты – на тот момент ей исполнилось всего 54 года. А вот про Наталию Сарсадских «забыли» еще на 20 лет: диплом и знак первооткрывателя ей вручили лишь в 1990 г. благодаря ходатайству заведующей Музеем развития алмазодобывающей промышленности Якутии Татьяне Вечериной. Из министерства пришел положительный ответ со словами: «Историю надо исправлять» …Первенец алмазных месторождений в Якутии – трубка «Зарница», долго оставалась в тени других знаменитых кимберлитовых трубок, так как считалось, что она содержит недостаточное количество алмазов для промышленной добычи. И только в 1988 г. было рекомендовало начать ее эксплуатацию, которая началась спустя еще десять лет. В 2015 г. запасы месторождения оценивали в 7,49 млн карат. Спустя 40 лет после открытия на «Зарнице» восстановили заявочный столб и на прибитом к нему щите воспроизвели текст записки, которую Лариса Попугаева закопала в консервной банке. В записке были указаны дата и геологи, которые нашли месторождение. На обратной стороне записки Лариса оставила напутствие участникам будущих экспедиций: «Желаем успехов в дальнейшей работе по поискам интересных материалов к решению наших задач». Подробнее об этом читайте в журнале «НАУКА из первых рук» Источник: zen.yandex.ru |