|

|

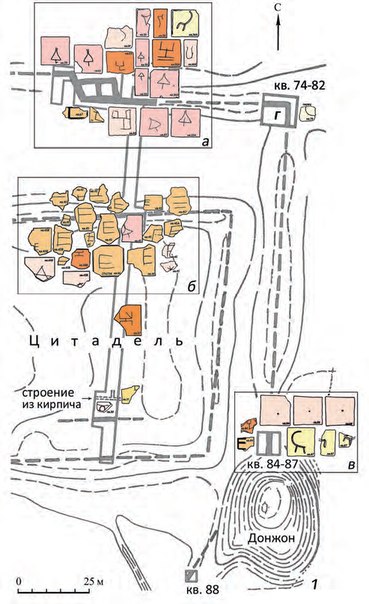

ИЗ ИТОГОВ ИССЛЕДОВАНИЯ СЕМИКАРАКОРСКОЙ КРЕПОСТИ ХАЗАРСКОГО КАГАНАТА Резюме. За последние несколько лет автор опубликовал более 20 статей с описанием отдельных участков и объектов хазарской Семикаракорской крепости, расположенной на Нижнем Дону (часть из них см. в https://archaeolog-ru.academia.edu/ flyorovvaleri). В данной статье собраны только основные выводы автора. В основе плана крепости принцип «квадрат в квадрате», но строители не сумели построить на местности углы в 90°. Крепость и ее цитадель получили неправильные очертания. Основной строительный материал оборонительных стен – сырцовый кирпич. Однако в цитадели крепости обнаружены развалины строений из обожженного кирпича, из которого в Хазарии имели право строить только каганы, возможно, и цари (беки). Такие признаки, как тонкие стены (менее 2,0 м), отсутствие башен, использование обожженного кирпича, большая площадь, привели к выводу, что Семикаракоры были временной ставкой (резиденцией) кагана. Его подтверждают и сравнения нижнедонской крепости с Плиской – резиденцией ханов Первого Болгарского царства. Собственно крепостями на Нижнем Дону были только Правобережная Цимлянская и Саркел. Обе с толстыми стенами и башнями. ХАЗАРСКИЙ КАГАНАТ – одно из крупнейших раннесредневековых государств Юго-Восточной Европы со сложными, не во всем еще понятными структурой и организацией управления. Уровень его социально-экономического развития в общих чертах характеризуется как предгородской. Судя по письменным источникам, не стала городом и столица каганата – Итиль. Расцвет каганата, вторая половина VIII – IX в., отмечен строительством белокаменных и кирпичных крепостей. Среди них особое место занимают нижнедонские: Правобережная Цимлянская, Саркел и Семикаракорская. Последней автор посвятил более двадцати публикаций в различных изданиях. Цель данного обзора – собрать из них воедино ряд выводов и наблюдений, не повторяя аргументацию, не прибегая, за редким исключением, к ссылкам на литературу, что и невозможно при его ограниченном объеме. Рядом с Правобережной Цимлянской и Саркелом находится еще одна – белокаменная Камышева. О ней известно мало. В основе плана Семикаракорской крепости лежит древний принцип двух концентрических квадратов, однако при реализации он был нарушен: квадраты трансформировались в неправильные четырехугольники с эксцентрическим расположением: внешние крепостные стены и стены цитадели. Невысокая строительная культура привела к следующему. Притом что для сооружения крепости была выбрана ровная и практически горизонтальная площадка, строители не сумели сделать ее углы и углы цитадели прямыми. В итоге углы периметра внешних стен оказались разновеликими: северо-восточный – 85°; северо- западный – 103°; юго-западный – 84°; проектировавшийся, но затем срезанный, юго-восточный – 88°. Неравенство углов привело к несоразмерности длины стен: северная – 205 м, западная – 190 м. Если бы не был срезан юго-восточный угол, то южная достигла бы 232 м, а восточная – 210 м. В цитадели: углы северо-восточный – 83°, юго-восточный – 98°, юго-западный – 85°, северо-западный – 94°. Длина стен: северная – 92 м, восточная – 85 м, южная – 88 м, западная – 85 м. Стены крепости не имеют башен, в т. ч. угловых. Исключения: условно названная башней, встроенная в северную стену мастерская с горнами и донжон на восточной стене. Метрические характеристики крепости делают невозможным «точное» соотнесение длины стен крепости с римскими или византийскими футами, а в совокупности с отсутствием системы башен, сомнительным непосредственным участием византийских фортификаторов в строительстве крепости принципиально отличают ее от Правобережной и Саркела. Внешнее, провинциально- византийское, влияние сказалось в Семикаракорах в ином – в копировании северопричерноморской черепицы. Технологические признаки местной нижнедонской черепицы находят аналогии в Юго-Западном Крыму , однако местного изготовления семикаракорская черепица значительно уступала крымской по качеству. Крепость возведена из сырцового кирпича. Кладка стен велась продольными рядами: пять рядов квадратных кирпичей плюс один ряд полуформатных. Толщина стены с учетом продольных вертикальных швов не превышала 1,60 м. Впервые в хазарской археологии было проведено послойное изучение кладки кирпичных стен. Исследование предложенным методом выполнено на северо-восточном углу крепости, ее северной стене, на стенах цитадели. Установлено, что при стремлении работавших соблюдать перевязку продольных и поперечных швов эта система постоянно нарушалась – свидетельство их низкой квалификации и принадлежности к местному населению. При послойном вскрытии стен выяснилось, что в стены крепости и ее цитадели бессистемно включались обожженные кирпичи, по одному, по два, реже небольшой группой, однако постройки в цитадели выполнены только из обожженного. Частично он применен в донжоне. Не исключены какие-то сооружения из обожженного кирпича между цитаделью и западной внешней крепостной стеной. Большое значение для понимания организации труда каменщиков имело изучение топографии знаков-меток на обожженных кирпичах. Оно показало, что каменщики группировались по признаку родства, но не артелями профессиональных строителей. Данный вывод принципиален. Нет бесспорных данных об участии в строительстве артелей из византийских провинций. Можно лишь без особой уверенности допустить привлечение группы, если не единиц, византийских мастеров, роль которых сводилась к обучению местного контингента азам строительного дела. Возможно, кто-то из местного населения ранее получил представление о технологии кирпичного ремесла, побывав в провинциях Византии. Найти объяснение появлению в сырцовых стенах обожженных кирпичей не удается. Нет оснований ни отрицать, ни присоединяться к утверждению С.А. Плетнёвой о том, что «назначение их исключительно сакральное: это были своеобразные обереги, аналогичные кирпичам-оберегам в жилищах Саркела и других поселений» (Плетнёва, 1999. С. 114). Определенно не являлись оберегами кирпичи из жилищ Саркела и других неназванных поселений. Из объектов внешней линии крепостных стен особый интерес представляют два: башня на северной стене и донжон на восточной. Размеры строения, условно названного башней: северная стена – 15,4 м, восточная – 8,4 м, южная – 14 м, западная – 7,3 м. После сооружения поперечной стены в башне образовалось два помещения: квадратное восточное (25 кв. м) и западное неправильных очертаний (26,5 кв. м) с остатками четырех плавильных горнов и железистыми шлаками на полу. Аналогичная постройка ранее была открыта в Правобережной Цимлянской крепости, но там она примыкала к крепостной стене с внутренней стороны. В течение десятилетий не находила объяснений курганообразная насыпь у южной оконечности восточной крепостной стены. Раскопки у ее основания показали, что она является развалинами донжона. Данное открытие трудно переоценить, поскольку ни одна из хазарских крепостей бассейна Дона – Северского Донца донжонов не имела. Предполагаемая сохранность донжона (до 3 м в высоту), уникального в хазарской кирпичной фортификации объекта, потребует от будущих исследователей продумать методику его раскопок и последующую консервацию. Значительные результаты получены при раскопках в цитадели, где обна- ружены развалины строений из обожженного кирпича. Найден и уцелевший участок стены в два ряда кирпичей. Именно среди развалин и найдено основное количество обломков черепицы. Такая же известна только в Правобережной Цимлянской крепости. Формально культурный слой в цитадели достигает 30–40 см, но состоит по-чти полностью из развалин кирпичных строений. Отложений периода существования крепости практически нет. За короткое время жизнедеятельности культурный слой в полном значении этого термина в ней не сформировался, чему соответствует и мизерное количество находок, преимущественно фрагментов керамики. Последнее может объясняться небольшой численностью обитателей крепости: небольшой гарнизон, а также женщины и дети (см. ниже). Почти полное отсутствие культурного слоя не является особенностью Семикаракорской крепости. Притом что в Правобережной Цимлянской и Саркеле открыты жилища, сотни фрагментов керамики, культурный слой хазарского времени в них также едва уловим. О хронологии Семикаракорской крепости. Среди единичных находок лишь две имеют датирующее значение. Серьга золотая с подвеской «перевернутая пирамида»; общая длина чуть более 3 см. Аналогичные размеры и детали у серег могильника Контухорский 2 у г. Кисловодска, датируемого V – первой половиной VIII в.. Другие разновидности многократно перечислялись в разных изданиях; датируются преимущественно VII – началом VIII в., а небольшие золотые – концом VII – началом VIII в. Укажу на еще одну, из Арцыбашево. Трехлопастный наконечник стрелы, тип которых распространен преимущественно в досаркелское время. Серия таких наконечников происходит из кургана с камнем в Цимлянском р-не Ростовской области. В совокупности эти предметы ограничивают существование крепости концом VIII – серединой IX в. Для датирования Семикаракорской крепости первостепенное значение имеют параллели в Правобережной Цимлянской. В семикаракорской башне-мастерской обнаружены девять захоронений, преимущественно женщин и детей, также погибших при штурме или после него. Их тела были засыпаны сырцовыми кирпичами разрушаемых стен. Еще два детских захоронения открыты около северной стены цитадели. По мере дальнейших раскопок выявятся и другие. В 1958–1959 гг. С.А. Плетнёва обнаружила такие же женские и детские захоронения, наспех совершенные после внезапного штурма Правобережной крепости. М.И. Артамонов отмечал: «...наиболее вероятным является предположение, что Правобережная Цимлянская крепость была уничтожена самими хазарами в результате внутренней борьбы составляющих ее социальных сил» (Артамонов, 1962. С. 325). Жертвой той же борьбы, по его выражению «драмы, разыгравшейся на берегах Дона», стали Семикаракорская крепость и ее население, представители которого захоронены под развалинами ее стен. Речь идет о событиях так называемой гражданской войны в каганате. Итак, о синхронности двух крепостей свидетельствуют: – абсолютное сходство в планировке двухкамерных построек с горнами в одном из помещений каждой; – примыкание этих построек к крепостным стенам, с тем отличием, что в Семикаракорской – с внешней стороны, а в Правобережной крепости – с внутренней стороны; – распространение в обеих крепостях однотипной черепицы местного изготовления. Особым сходством отличаются слабоизогнутые калиптеры; – захоронения погибших женщин и детей, реже – мужчин. За отсутствием более точных данных невозможно указать на дату основания Семикаракорской крепости в пределах десятилетия. Ее существование, судя по незначительности культурного слоя, не было долгим. Более определенно датируется Правобережная Цимлянская: концом VIII – 40-ми гг. IX в. В любом случае эти крепости строятся ранее Саркела и гибнут одновременно. Проблема назначения Семикаракорской крепости в первую очередь связана с географией ее расположения – стратегически важный район, отмеченный впадением в Нижний Дон двух его крупнейших притоков. Правый – Северский Донец – ведет в плотно населенный Северо-Запад Хазарии. Левый приток – Маныч – уходит в степи и является водной дорогой в Прикаспий и к Северному Предкавказью (современное Ставрополье). Строительство крепости не вызывалось угрозами извне и может объясняться только внутренними потребностями каганата. До появления на Нижнем Дону Семикаракорской крепости правительство не располагало здесь постоянной базой для собственной администрации, имевшей в своем распоряжении определенный военный контингент. Последний должен был выступать прежде всего сдерживающей силой, предупреждающей неповиновение нижнедонского населения, в том числе праболгар, господствовавших на Нижнем Дону (орда Батбая) до покорения их хазарами. Таковы предположительно внутриполитические причины строительства Семикаракорской крепости. Следует обратить внимание на конкретное расположение крепости, а именно в устье р. Сал. Районируя хозяйственные типы (уклады) Нижнего Дона, С.А. Плетнёва относила население, обитавшее непосредственно вдоль его берегов, включая обитателей крепости, к оседлому земледельческому. По результатам же своей разведки 1965 г. вдоль Сала она пришла к следующему заключению: «На всем маршруте от устья до речки Куберле... нам ни разу не удалось выявить стационарное поселение. Это были исключительно остатки кочевий, характеризующиеся большими размерами (иногда вдоль реки до 1 км), отсутствием культурного слоя с находками, редко попадающимися на поверхности обломками керамики и костями животных. Только одно кочевье, относимое мной к типу II, отличающееся большим количеством обломков керамики на поверхности. Находилось оно поблизости Семикаракор, т. е. у самого устья Сала. Многие из выявленных “кочевий” почти неуловимы – на территории их предполагаемого расположения остатки пребывания человека... настолько редки (примерно на 50–100 м 1–2 находки), что мы предпочли считать их просто “обитаемой зоной”» (Плетнёва, 1999. С. 117–118). Этот ошибочный вывод явился результатом быстротечности разведки. Ведущиеся уже в течение нескольких последних лет неспешные пешеходные разведки в низовьях Сала дали совершенно другую картину: не только непосредственно вокруг Семикаракорского городища, но, что особенно важно, на протяжении более 30 км вышепо течению уже открыто более 20 поселений. Как далеко они распространены в направлении вверх по Салу, еще предстоит выяснять. Итак, Семикаракорская крепость располагается не среди кочевий, но является, помимо своего общего стратегического значения, и центром плотно заселенного района. Возникнув как опорный пункт центральной власти в важном регионе, она одновременно стала выполнять еще одну функцию государственного значения. Возведение строения в цитадели крепости из обожженного кирпича дает основание для предположения о том, что она не только символизировала власть каганов, но и была ставкой/резиденцией каганов и царей (беков) в донских степях. Именно обожженный кирпич, а не иной строительный материал маркировал жилище царей в Итиле. Такому назначению Семикаракорской крепости соответствуют и ее размеры – она крупнейшая в бассейне Дона. То, что стены крепости сложены в основном из сырцового кирпича и были вдвое тоньше саркелских, отсутствие башен на куртинах объясняется опять- таки ее назначением: она не была в прямом смысле военной крепостью, какой были Правобережная и Саркел. Ее внешние стены – не более чем ограда ставки, а стена цитадели огораживала непосредственно жилище кагана (царя). Данный вывод находит подтверждение в аналогичном назначении Плиски. «С малым числом фронтальных башен, расставленных на большое расстояние одна от другой (от 160 до 200 м), плисковская крепость выглядит скорее как парадная, представительская крепость, предназначенная не для обороны и не для военных действий, а скорее внушения впечатления своей высотою и объемами ворот и башен. Этот эффект усиливается окрашенным в красный цвет раствором в швах (между блоками), что придавало стенам декоративный вид в отличие от мрачного, грубого вида стен обычных крепостей. Слабая военная функциональность плисковской крепости подчеркивается тем, что нигде с внутренних сторон крепостных стен первоначально не было открытых лестниц для быстрого подъема на боевые площадки. Доступ на них происходил через башни с тесными и неудобными для подъема деревянными лестницами. Внешние лестницы были сооружены позднее, когда Внутренний город и строения в нем уже потеряли представительское предназначение» . В.С. Флёров Источник: archaeolog-ru.academia.edu |