|

|

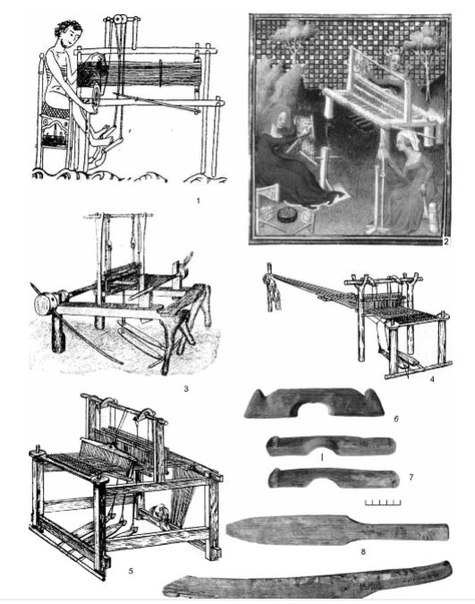

(ПО МАТЕРИАЛАМ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ РАСКОПОК) Статья посвящена одному из видов археологических находок из Новгорода – тканям переплетения саржа 2/1. При исследовании текстиля был использован метод структурно-технологического анализа. Дается технологическая характеристика находок, восстанавливается процесс изготовления тканей на горизонтальном станке. На основе анализа археологических тканей со следами швейной обработки выполняется реконструкция внешнего вида и кроя средневековой мужской одежды – свиты. Проводится сравнение с подобной одеждой из других древнерусских городов и этнографическими материалами. В новгородских письменных источниках неоднократно упоминаются различные виды одежды. В берестяной грамоте № 659/648 конца XII–начала XIII в., вероятно, перечисляется одежда духовного лица: «...кързно, кожюх..., свита, оперсник, покровъчь» (Зализняк, 2004. С. 444). В грамоте №141 XIII в. перечислены вещи, отданные на хранение за плату «...А Гришки кожюх, свита, сорочица, шапка, а Костина свита, сорочица...» (Зализняк, 2004. С. 493). Очевидно, на хранение отдавались вещи, имеющие значительную ценность, не повседневная одежда, а праздничная. В этом документе упоминается полный комплект праздничного наряда горожанина, где сорочица – нижнее, кожух – верхнее, свита – среднее платье. Слово «свита» обозначало у славян верхнюю одежду вообще, независимо от внешнего вида и кроя. У поляков, болгар, сербов это вид одежды, у сербохорватов – вид ткани, сукно, у словен – одежда (Фасмер, 2007. С. 581). У славян название части костюма, происходящее от слова «свить», обозначающего древнейший способ образования нити и ткани, как и многие другие термины, связанные с ткачеством, указывает на его древнейшие корни. В церковнославянском языке слово «съвито» обозначает – полотно, навои ткацкого станка (Там же). Одно из значений слова «свить», «свивать»–скрутить, сплести в одну прядь нити, волокна; изготовить, сплетая волокна растений (Толковый словарь..., 2000). Технологическая характеристика археологических тканей. Обратимся к археологическому материалу, для того чтобы выделить из общего числа те находки, которые могли бы иметь отношение к этому виду одежды. Обычно для получения представления о крое одежды исследователи анализируют текстильные находки на предмет швейной обработки – наличия швов, характера краев, срезов, подгибов, обрывов. Отступив от принятой традиции, обратимся сначала непосредственно к процессу создания ткани, что позволит расширить рамки исследования, привлечь новые фактические данные. Для среднего (демисезонного) платья, как правило, использовались шерстяные ткани. Наиболее распространенный и массовый вид новгородских находок во всех слоях на всех раскопах – ткани переплетения саржа 2/1. Числитель дроби показывает число основных перекрытий, знаменатель – число уточных перекрытий в раппорте переплетения. Это означает, что каждая нить основы проходит то под одной нитью утка, то над двумя нитями утка. Каждая нить утка проходит под двумя нитями основы и над одной нитью основы. Эти ткани характеризуются большой плотностью по основе, в несколько раз превышающей плотность по утку: 66/12, 50/8, 36/8. Следовательно, в одном квадратном сантиметре ткани насчитывается, например, 66 нитей основы на 12 нитей утка. Для изготовления таких очень качественных тканей высокой плотности необходима была развитая технология ткачества и соответствующие технические приспособления. Благодаря такому соотношению частоты основы и утка саржевые рубчики в ткани идут очень круто, почти вертикально. Поэтому внешние признаки саржи утрачиваются, лицевая сторона тканей приобретает гладкую поверхность, аналогичную сатиновому или атласному переплетению. Для изнаночной стороны характерен рисунок в рубчик. При исследовании текстильных фрагментов был использован метод структурно-технологического анализа. По сохранившимся фрагментам тканей с кромками удалось установить, что работа велась двумя или тремя утками одновременно. Одинаковые по толщине и цвету нити утка не могли играть декоративную роль, но, возможно, выполняли определенную технологическую функцию. Прокидывая нити в противоположных направлениях и подтягивая их, удавалось получить высокую плотность по основе, т. е. обеспечить максимальное сбегание нитей. Нити основы – прочные, тонкие, сильно скрученные имеют больший изгиб, чем нити утка, и толщину 0,25–0,6 мм. Нити утка толщиной 0,9–1,2 мм мягкие, рыхлые, практически не имеют изгибов. В обычных тканях наоборот, так как нити основы имеют большое натяжение, чем уток, следовательно, получают меньший изгиб в структуре переплетения ткани. Эти ткани отличаются плотной структурой переплетения, высоким качеством отделки. Гладкая поверхность лицевой стороны указывает на то, что они проходили дополнительную обработку – лощение. Ткани переплетения саржа 2/1 являются идеальным вариантом для холодной и влажной зимы, не впитывают влагу и в то же время сохраняют эластичность. В связи с большой разницей в плотности по основе и утку в этих тканях по самому маленькому фрагменту можно определить направление долевой нити. Тогда как в тканях с одинаковой плотностью достоверно определить направление основы и утка можно только при наличии кромки.Эта особенность строения тканей саржа 2/1, а также различный характер лицевой и изнаночной сторон имеют большое значение при создании реконструкций внешнего вида и кроя одежды. Технология изготовления тканей. Сохранившиеся обычные кромки позволяют предположить, что ткани саржа 2/1 изготовлялись на горизонтальном ткацком станке с тремя ремизками. Начальные третьи кромки и круглые полые, характерные для тканей, изготовленных на вертикальном станке, не были обнаружены. Находки археологами деталей ремизочного механизма указывают на существование такого станка в Новгороде уже в X в. Основанием для такого утверждения служат обнаруженные при раскопках приспособления для подвешивания нитченок – коромысла. Коромысла представляют собой деревянные изделия длиной 15–20 см, имеющие на концах углубления для крепления нитченок. Станки с коромыслами сохранились в этнографии как один из древнейших видов. Коромысла с одинаковой длиной плечиков применялись для подвешивания равного количества нитченок – двух, четырех. Коромысла с различной длиной плечиков использовались для подвешивания трех ремизок, к короткому концу крепились две ремизки, к длинному – одна. Заполированная поверхность центрального углубления коромысла указывает на способ его крепления на горизонтальной планке и скольжения его по цилиндрической поверхности в процессе эксплуатации. Из анализа формы коромысел следует, что станок, на котором они применялись, был примитивной конструкции без верхней части станины. Примеры таких станков встречаются в этнографии и на изображениях западноевропейских средневековых миниатюр. Неполная станина, состоящая из одной горизонтальной перекладины, не имеет места для подвески тяжелого берда, из чего следует, что ткани саржа 2/1 вырабатывались с использованием легкого берда, удерживающегося нитями основы, или вообще без него с применением для набивания утка мечевидных орудий, в большом количестве обнаруженных при раскопках в Новгороде. На станке, изображенном на миниатюре XIII в. из Кембриджа, бердо также отсутствует. Использование легкого берда не способствовало сильному набиванию утка, что косвенно указывает на изготовление тканей с низкой плотностью по утку. Для изготовления тканей саржа 2/2, имеющих одинаковую плотность по основе и утку, требовался хороший набивной механизм – тяжелое бердо-набилки. При реконструкции новгородских станков учитывались конструктивные особенности коромысел с равными плечиками и с разными плечиками. Простейший вид станка с одним навоем на две нитченки не имеет станины и берда . Более сложная модификация станка с тремя ремизками могла быть снабжена облегченным бердом и иметь неполную станину. Цветовая гамма. Ввиду большой плотности тканей переплетения саржа 2/1 нитей утка не видно за нитями основы. Поэтому цветовая гамма строится на чередовании темных и светлых шерстяных нитей основы натурального тона. Эта черта, прослеживающаяся в вязаных изделиях, тканых и плетеных поясах, характерна для всего новгородского текстиля. При помощи простых приемов создавались различные комбинации рисунков: 1. чередование двух светлых и одной темной нити в основе; 2. двух темных и одной светлой; 3. объединение в одной ткани пестрых частей с фрагментами, выполненными полностью темной или светлой основой. В одном фрагменте ткани использовано соединение гладкой лицевой поверхности с рубчиковой изнаночной, переплетения саржа 2/1 с переплетением саржа 1/2. Причем наличие ритмического чередования каких-либо полос не наблюдается ни на одном из фрагментов. Возможно, именно подобные ткани носили название «ПЕСТРЯДЬ», а не клетчатые, для которых использовался термин «КЛЕТЧАТИНА». А. Нахлик назвал эти ткани специальными и отмечал, что их шерсть близка к английской долговолокнистой, что заставляет думать, что эти ткани импортные. Хотя он же и отметил, что ни в одном экземпляре не обнаружено кромок с цветными нитями, которые являются отличительной чертой западноевропейских тканей (Нахлик, 1963. С. 262). Широкое распространение текстильных находок, наличие инструментария, использование приема соединения натуральных оттенков шерсти, характерное для новгородского текстиля, дает основание предположить местное производство тканей. Крой одежды. По этнографическим данным СВИТА – распашная плечевая одежда из домотканого сукна (и ее более поздние мофикации – кафтан, зипун) сохранялась в качестве основной одежды в крестьянской среде у русских, белорусов, украинцев до середины XIX в. Но имела ли она в это время конструктивный крой, аналогичный средневековому? Внешний вид одежды мог меняться в течение времени. Известны случаи, когда один термин обозначал совершенно разные виды одежды. Нередко один и тот же вид одежды в разных местностях имел различные названия. Этнографическая свита – одежда туникообразного покроя с запахом налево обычно воротника не имела. С боков спинки, от талии вводили два клина, которые закладывались двумя-тремя выпуклыми складками (Зеленин, 1991. С. 247). У черноморских казаков, которые любую одежду адыгов, татар, ногайцев обозначали словом «свита», она использовалась в качестве военного обмундирования (Фролов, 1993). Характерной чертой казачьих свит конца XVIII–начала XIX в. являлся большой отложной, часто доходящий до пояса воротник. Она могла иметь капюшон. Основные виды традиционной одежды, ее детали, способы пошива начали складываться в средневековье. На основе анализа новгородских находок деталей со следами кроя можно сделать следующие выводы о характере внешнего вида свиты. 1. Фрагменты текстиля, сохранившие подворот края, указывают на то, что полосы, имеющие дополнительные оттенки, использовались в виде декоративной каймы. В этом случае изделие кроилось не по долевой нити, а в поперечном направлении по утку. Так как ширина ткани была небольшой (сохранившиеся фрагменты от кромки до кромки равняются 50–55 см), можно предположить, что изделие длиной до колена было отрезное по талии. 2. Некоторые фрагменты тканей имеют ворсистую поверхность. Заваливание, очевидно, происходило в процессе эксплуатации изделия. Больше всего заваляны швы – места наибольшего трения в процессе эксплуатации изделия. Чаще всего археологи находят детали одежды, наиболее подверженные износу (вставные клинья, край подола), которые могли заменяться на новые. Часто текстильные находки представляют вставки в ту часть выкройки, где не хватало ширины ткани (подкройной бочок или составная часть рукава). 3. Фрагмент XII в. с Троицкого раскопа с обработанным швами углом указывает вроде бы на распашной характер одеяния. 4. Ряд сохранившихся мелких деталей, выкроенных по основе, являются признаком сложного кроя одежды. Верхняя часть до пояса выкраивалась по основе и имела подкройные бочка и ряд мелких деталей. Диагональные срезы свидетельствуют о сложной форме верхней части рукава. 5. Так как целых изделий не сохранилось, ширину ткани можно определить по находкам с кромками. Найденная деталь XIII в. с Нутного раскопа длиной 76 см, выкроенная по диагонали, указывает на то, что одежда могла иметь воротник до пояса. Крой по диагонали применялся в тех случаях, когда необходимо было оторочить отверстие округлой формы. Фрагмент имеет кромку, совместив которую с кромкой воображаемой ткани, получаем ширину полотна 55 см. От ширины ткани зависит и раскрой деталей. 6. Одежда без воротника с запахом имела древние традиции. Именно в такой изображались скифы. Узкая деталь, выкроенная по диагонали, является оторочкой горловины и части переда. 7. Текстильная находка XIII в. с Троицкого раскопа, судя по конфигурации формы, представляет собой оторочку круглой горловины с разрезом. Деталь обшивки округлой горловины ворота говорит в пользу применения ее в одежде без воротника. 8. Шов, соединяющий рукава и стан, был не прямой, так как при использовании плотной ткани такой шов затрудняет движение, а криволинейный, округлый. Шов рельефно выделялся на гладком фоне, очевидно, был выполнен декоративной нитью контрастного цвета. 9. Две находки XIII в. с Троицкого раскопа, обнаруженные одновременно, имеют симметричный одинаковый округлый срез. Они являются верхними частями – головками рукавов. Несмотря на фрагментарность археологических находок, обращение к материалам других регионов Руси помогает созданию реконструкций целого изделия. Новгородская свита аналогична подобной одежде из других древнерусских городов. Одежда XIII в. типа свиты, обнаруженная на территории Витебска, была сшита из двух полотнищ шерстяной ткани шириной 40 см (Брайчевская, Колединский, 2001. С. 265–267). Соединительные швы проходили посередине спины и груди. Ткань полотняного переплетения выработана из двух тонов натурального цвета, так же как и в Новгороде, нити основы двухцветные, утка однотонные. Три продольные светлые полосы декорировали ткань. Авторы создали противоречивую реконструкцию, с одной стороны они предполагают, что это была полураспашная одежда, имеющая на груди разрез до пояса. Однако глубина несшитого разреза для головы величиной 20 см явно говорит о накладном характере. Длина стана 1,1 м характерна для одежды до колена. Археологическая находка XIII в. в Изяславле первоначально была атрибутирована как женское платье. Изделие длиной до колена сшито из нескольких видов тончайшей шерстяной ткани полотняного переплетения и скроено из верха и отрезной юбки. Разрез, расположенный слева ворота, переходил в шов на плече. Основные признаки сходства изделия с новгородскими находками: а) отрезное по талии длиной до колена; б) низ, раскроенный по утку, состоит из одного куска материи, который с верхом соединяется в сборку; в) стан – прямой, состоит из двух полотнищ, соединенных сверху и с боков; г) рукава постепенно суживаются к запястью; д) горловина – полукруглая с небольшим вертикальным разрезом на груди (Орфинская, Михайлов, 2013.С. 75–85). На основе анализа новгородских текстильных находок было выполнено два варианта реконструкции свиты. Оба варианта представляют собой одежду длиной до колена, изготовленную из ткани шириной 40 и 50 см. Так как ширина полотнища была недостаточна для выкраивания цельных переда и спинки, то для увеличения размера были использованы подкройные бочка, имеющие диагональный скос в верхней части. Рукава, суживающиеся к кисти, имеют округлую верхнюю часть и состоят из двух деталей. Детали рукава выкраиваются таким образом, чтобы кромка проходила по линии шва. Такое расположение кромки, прослеживающееся по археологическим находкам, придает локтевому шву дополнительную прочность. Перед и спинка выполнены из отдельных деталей и снабжены в плечевом шве диагональным скосом. М.М. Савенкова |