|

|

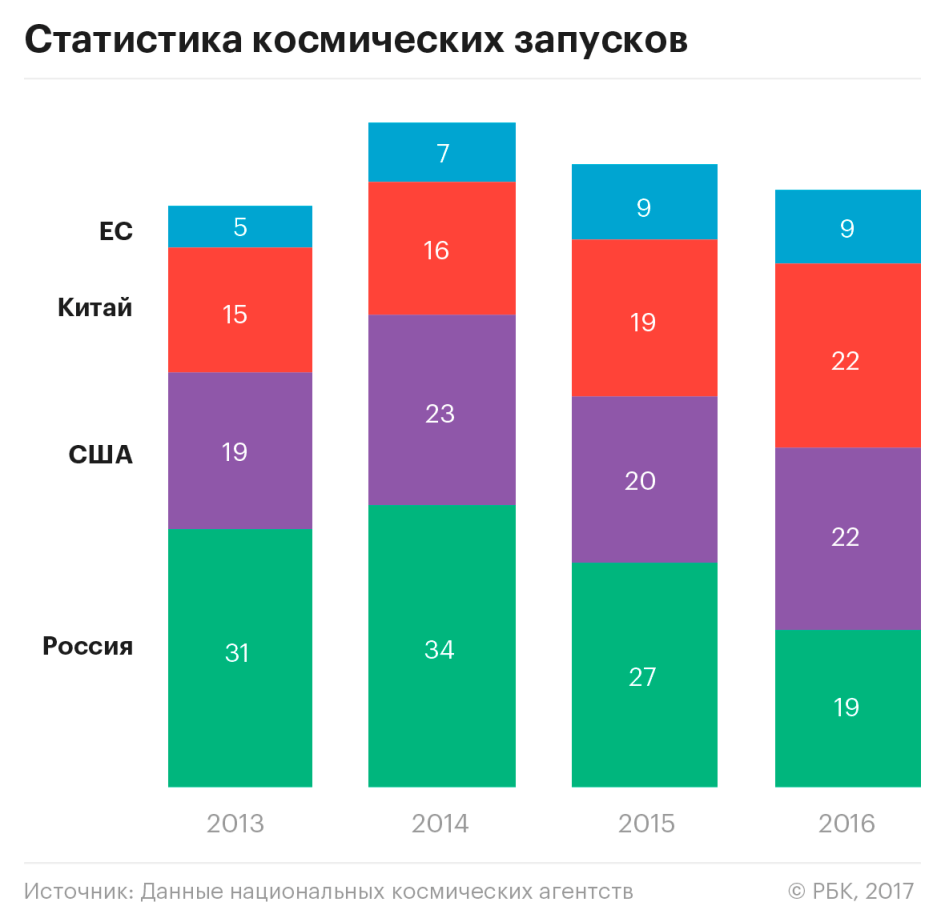

2017-11-05 09:00 ПОТЕРЯННАЯ МИССИЯ: ПОЧЕМУ РОССИЯ ОТСТАЕТ В КОСМОСЕ УЖЕ И ОТ КИТАЯНовость о предстоящем падении отслужившей свой срок китайской орбитальной станции «Тяньгун-1», как ни странно, больше говорит об успехах космической программы КНР (новая станция уже на орбите). И о том, что России есть о чем задуматься. Конечно, космос не Олимпиада, космические программы зависят от задач страны, а не только от количественных показателей. Тем не менее статистика позволяет делать выводы. Вот, например, число запусков — здесь учитывается только «национальность» ракеты-носителя и ничего не говорится о том, чью полезную нагрузку — спутники и иные космические аппараты — они вывели на земную орбиту и вне ее.  При этом российскими считаются запуски «Союзов» с космодрома Куру международной частной компанией Arianespace — в 2014 году таких запусков было четыре, в 2015-м — три, в 2016 и 2013 годах — два, и их смело можно из «нашей» статистики вычитать. Европе, кстати, на пятки наступает Индия с семью успешными пусками в прошлом году. Кроме того, мы берем все пуски, не вычитая аварий, с которыми у «Роскосмоса» все не очень гладко. Китай, получается, делит первое место с США. Копирование, и не только Пекин, конечно, планомерно выстраивает свою космическую программу (благодаря или вопреки тому, что конгресс США ограничивает его сотрудничество с NASA), и она очень амбициозна — в планах и Луна, и Марс. Однако китайцы никогда не боялись учиться у других и заимствовать. Китайская ракета очень похожа на «Союз» совершенно не случайно: в 1990-е годы Китай купил у России массу технологий. И речь не только о ракете как таковой, но и о ценнейшей наземной аппаратуре — испытательных стендах, которые позволяют отработать используемые технологии и избежать ошибок на старте или в космосе. Эта прочная база, отталкиваясь от которой куда легче развиваться. Если сравнивать по числу межпланетных миссий, то окажется, что последняя частично успешная такая миссия была у России (то есть еще СССР) в 1988 году — «Фобос-2» достиг орбиты Марса. Последняя по-настоящему культовая, взорвавшая научный, и не только, мир миссия случилась аж в 1984 году, это были два аппарата «Вега-1» и «Вега-2», исследовавшие атмосферу Венеры и пролетевшие мимо кометы Галлея. Советский космический аппарат был на Луне в последний раз в 1976 году. Для сравнения: последняя китайская автоматическая лунная станция «Чанъэ-5Т1» была запущена в 2014 году, индийский «Чандраян-1» — в 2008-м. Но не Китай и не Индия, конечно, законодатели мод в этой сфере: все межпланетные миссии, выносящие науку в заголовки далеких от науки СМИ, — это NASA и отчасти Европейское космическое агентство. Благодаря им мы знаем так много о Титане и Юпитере, космический аппарат сел на поверхность кометы, а «Вояджер-1», запущенный в 1977 году, в 2013-м вышел за пределы Солнечной системы в межзвездное пространство. России сейчас на карте стран — межпланетных исследователей нет. У России остается относительно мощная группировка спутников дистанционного зондирования Земли — снимки с разрешением до метра могут передавать на Землю сразу три спутника. Однако их оператор сидит как собака на сене: о том, насколько эффективно они используются «Роскосмосом», очень хорошо рассказывает апологет частной космонавтики Виталий Егоров, и повторять его слова нет нужды, скажу лишь, что их данные недоступны даже сервису «Яндекс.Карты». Потребительский космос В чем же причина того, что Россия начинает отставать в космосе не только от США, но и от Китая? Короткий ответ: мир стал глобальным. Более длинный ответ включает то, с чего начался разговор: зачем людям космос. Все задачи, которые мы решаем вне Земли, можно грубо разделить на две группы: наука и потребительский рынок. Наука — это исследования космоса, сюда входят как межпланетные миссии, так и эксперимент по пребыванию человека на околоземной орбите — МКС (хотя наука на станции не заканчивается, конечно, медициной). Потребительский рынок — это телекоммуникации, дистанционное зондирование Земли, картография, наблюдение землетрясений и поиски затерянных в джунглях древних городов. Ракеты-носители совмещают обе функции: на них выбираются с Земли любые космические аппараты, но для научной аппаратуры они сервисное сопровождение, так что и их по большому счету можно отнести к потребительскому космосу. Развитие потребительского космоса в XXI веке предельно прагматично: нужно удовлетворить желания и требования заказчика наименьшими ресурсами. Прагматичность ведет на рынок частных игроков (будь то Илон Маск или международный консорциум инвесторов), которые не столько создают что-то принципиально новое, сколько отрабатывают и масштабируют технологии, разработанные в прошлом для нужд космической науки. В России этого разделения пока не произошло: наши ракеты-носители делаются на крупных предприятиях «Роскосмоса», это государственные структуры, и перед ними не стоит задач оптимизации либо нет достаточной мотивации это делать. Да и в целом подобные проекты ведутся, кажется, для галочки и количества в табличке — иначе как объяснить слабое использование тех же спутников зондирования Земли или ГЛОНАСС. Научные миссии остаются и, наверное, всегда останутся вотчиной государственных космических агентств. Это классическая разница между фундаментальной и прикладной наукой: невозможно увидеть сиюминутную выгоду в исследовании Плутона, но такие работы двигают вперед границы человеческих возможностей и понимание мира. Финансово оставаясь на балансе государства (хотя нельзя не отметить инициативу Юрия Мильнера по полету наноспутников к альфе Центавра — частный капитал появляется и здесь). Ракетная наука Объединяет эти два направления совершенно нетехнический аспект — люди. В английском языке выражение, близкое по смыслу к «не боги горшки обжигают», звучит как it’s not rocket science. Значит — прорвемся, сделаем. Так вот rocket science — это rocket science, горшки обжигают боги, и в этой сфере нужны самые лучшие. И эти люди хотят жить, есть и кормить детей. Конечно, государственный служащий в космическом агентстве не станет богаче олигарха и даже программиста из Кремниевой долины, но этого и не нужно, эта работа хороша, интересна и привлекательна сама по себе. Но в разумных финансовых пределах: работа в NASA престижна и стабильна, чего нельзя сказать о предприятиях «Роскосмоса». Заработные платы остаются неконкурентоспособными, а довершает картину обязательная в большинстве случаев форма секретности: космические инженеры не выезжают за границу. То, что было мелочью для советского человека — никто же не ездил, — становится странным и необоснованным ограничением для миллениала. И не способствует привлечению кадров. Есть и еще одна особенность: космические проекты — это всегда игра вдолгую. Я неоднократно слышала сравнение Большого адронного коллайдера или Международного термоядерного реактора ITER с собором: кладущие кирпичики сейчас осознают, что могут и не увидеть всего здания. Но при этом нужно стараться, чтобы каждый кладущий кирпичик проработал над зданием достаточно долго, накопив опыт и успев передать его юным коллегам. То же и в космосе: легендарная «Розетта» стартовала к комете 67P/Чурюмова — Герасименко в 2004 году (а перед этим была длительная фаза проектирования и строительства), а завершила полет в 2016-м. Ставший знаменитым вместе с этой миссией Мэтт Тейлор (тот самый, с татуировками и в вызвавшей бурю эмоций рубашке) начал работать в ESA в 2005 году и, я думаю, доработает на одном месте до стажа советского ветерана труда. История МКС еще дольше. В этом принципиальное отличие «ЦСКБ-Прогресс» и НПО им. Лавочкина от «Яндекса» или ТАСС — космических инженеров нельзя набрать по звонку на проект. Не потому, что веб-разработчики или программисты чем-то хуже, — таковы особенности производственного процесса. Космическая игра вдолгую предполагает совершенно иной тип работы с кадрами, материальной и нематериальной мотивации, их ценности и к ним уважения. Нельзя запускать ракеты силами людей, которые приходят на предприятия как в высокотехнологичный «Макдоналдс» — набраться опыта, получить хорошую запись в трудовой и поспешить туда, где трава зеленее. Источник: www.rbc.ru |