|

|

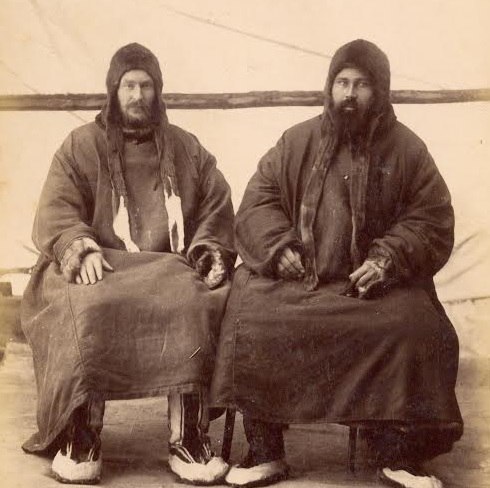

2017-11-18 10:51 ЛЮБОПЫТНО О ПОМОРАХ         (из путевых записок 1895-1896 С.В. Колпакова) Улицы были пустынны. Только один раз навстречу мне попалась закутанная в большой платок старуха. Из-под платка виднелся высокий поморский женский головной убор. Старуха, поравнявшись со мною, произнесла негромко: — «Здорово ти, крешшоный», — и поклонившись на ходу, не оглядываясь, пошла дальше. Кое-где в окошках виднелись личики детей, боязливо следивших за мной. В одном окне я видел целое семейство: все смотрели на меня тревожно и вопросительно. Видно, редки здесь приезжие люди, а те, что приезжают, вызывают недоверие и беспокойство… Несмотря на кажущиеся малые размеры, домик был поместительным: кроме довольно обширной комнаты с большой русской печью, я увидел сквозь распахнутые двери еще две или даже три маленькие комнатушки, меблированные бедно, но чисто. Впрочем, мне некогда было заниматься наблюдениями, так как пришлось, по приглашению хозяйки, вступить в горницу. Здесь за столом, накрытым к чаю, сидела семья поморов… Железные вилки, деревянные ложки, лежавшие на столе, были грубы, но чисты. Посуда, стоявшая подле печки, также. Да и все в избе, несмотря на очевидную бедность, было чисто и в порядке. Хозяин пододвинул нам обоим грубые, но чистые табуреты и опять замолчал. Мне понравилась его сдержанная, не лишенная достоинства манера. Помор слушал внимательно и отвечал немногосложно, но сам ни о чем не расспрашивал. Я вспомнил С. В. Максимова (бывшего здесь за тридцать лет передо мной и написавшего прекрасную книгу «Год на севере»), который рассказывал мне, что северяне вообще народ не болтливый и совершенно лишенный неделикатного любопытства по отношению к приезжим... Чаепитие началось в молчании. — Что глядишь-то? Чай, люди, не звери, — вдруг грубовато-ласково прикрикнул хозяин на маленькую девочку, молча глядевшую на нас в упор большими голубыми глазенками. — Не диво: с рожденья еще российских не видывала, — отозвалась мать, в колени которой кинулась смутившаяся девочка. — Российских? — переспросил я с удивлением. — Ну, да... Вы ведь из России? — А вы сами разве не считаете себя русскими? — Нет, мы темные, дикая корела, куда нам, с усмешкой отвечал хозяин… Я вспомнил, что у меня в чемодане было несколько вареных яиц, которые я вез с собой чуть не из Петрозаводска и которые на этом морозе сохранялись неделями. Я вышел из-за стола, принес яйца и подал их детям: — Попробуйте, — это из России. Но дети застенчиво жались к матери и молчали. — Непривыцны они у нас к яйцам-то, — с улыбкой проговорила хозяйка, поглаживая белокурые головенки. — У нас тут кур вовек не держали… Когда мне как-то случайно пришлось в беседе со здешними ребятишками употребить слово «колесо», они вытаращили на меня глазенки: — А што тако — колесо? Они никогда не видывали колеса, они знают только лодку и сани. Не знакомо с телегой и большинство их родителей. Отсутствуют тут и свиньи... Куры водятся только случайными единицами и далеко не в каждой деревне. Кроме добычи сельди, поморы занимаются охотой, держат оленей, а летом женщины и дети запасают ягоды и грибы; из последних особенно ценятся волнухи. Ягоды складываются в бочки без разбора на сорта и постепенно превращаются в сладкое, немного хмельное месиво. Этой перебродившей ягодной массой хозяйки намазывают пшеничные шаньги, варят из нее кисели и таким образом разнообразят довольно скудное меню рыбаков, состоящее из неизменной рыбы и оленины… Из сугробов, наметенных пургою, то справа, то слева вставали высокие колья, расщепленные в верхнем конце: из щелей торчали зеленые лапы елей. Это были вехи, указывавшие путь по наиболее надежному льду. На обрывах над застывшей рекой кое-где виднелись одинокие избушки. От них снег по обрыву был протоптан к реке, и на льду виднелись проруби с торчащими выходами сетей. В прорубях всю зиму ловят понемногу семгу-подлёдку. Я заглянул на днях в ледник, где обрабатывается и хранится соленая семга. Это небольшой амбар на берегу реки. В передней его части шла чистка рыбы: несколько поденщиц стояли вокруг большого деревянного чана, наполненного водой с кусочками льда. Красные озябшие руки, вооруженные плоскими деревянными ножами, вспарывали семужьи брюхи, вынимали внутренности и полоскали рыбу в воде. Оттуда рыба поступала в следующий чан для прополаскиванья, а затем переходила в руки засольщика. В задней части амбара были свалены глыбы льдин, между которыми на полках помещался товар, уже готовый к отправке «в Россию»… Раза два в зиму в крупных деревнях устраивается ярмарка, на которую съезжаются и архангельские купцы, и пинежане, и лопари из тундры. Идут торги, устраиваются бега оленей, деревни гуляют по неделям… Когда пришло время ложиться спать, хозяева вытащили для нас из какой-то кладовки две больших, чистых перины и несколько подушек… Перед тем как ложиться, я вышел пройтись по деревне. Снежные тучи унеслись на север, и над широким заливом моря, над снеговыми вершинами гор с темно-синего морозного неба сияла луна. Олени, на которых приехали гости, подогнув тонкие ноги, дремали на снегу у крылец, чуть позвякивая время от времени жестяными колокольчиками; их светлые силуэты казались в лунном свете совсем серебряными… Седой дед в тулупе и валенках, похлопывая пестрыми рукавицами, вышел на крыльцо ближайшей избы и медленно двинулся ко мне. — Што, на горы наши любуешься? — спросил он, улыбаясь из-под мохнатых бровей. — Да, дедушка, я приезжий, мне все у вас в диковинку. — Приезжий... То-то я гляжу — новый человек. Из России, верно? Когда я рассказал старику, что меня интересуют их быт и промыслы, дед был поражен окончательно. — Чудно, чудно, не слыхивали мы этакого. Места-то наши для нас хороши, а для других как — не знаю. Так ты про все опишешь, да в Россию повезешь, да показывать станешь, — быват, там-то над нами народ смеяться станет? Да што ж мы тут, на морозе! Пойдем в избу, побесёдуем, старуха самоварчик наставит… В комнате, где мы «беседовали», я подметил характерную деталь: …мало того, что большинство поморских домиков обшито досками и выкрашено снаружи масляной краской для защиты дерева от дождей и ветров, — поморы и внутри комнат на высоте аршина от пола проводят по стене широкую цветную полосу: синюю, розовую или зеленую. Это напоминает окраску борта карбаса… Приезжие «из России» здесь редкость. Зимой они обычно едут не на почтовых, а на «земских» лошадях или оленях, меняя их на станциях, которые казна сдает в аренду богатым местным оленеводам. Летом берег сообщается с остальным миром только водой: раза три-четыре в месяц к волостным центрам подходит пароход Мурманского общества; остальные селения могут сообщаться по воде только в небольших рыбачьих карбасах. В карбасах же доставляется по берегу и почта. Утром я проснулся от странных звуков: не то пели, не то вслух молился кто-то. Я раскрыл глаза. Изба была полна народу. На нас, спавших вдвоем на большой кровати за ситцевой занавеской, никто не обращал внимания. Все толпились вокруг лавки, на которой сидел седой морщинистый старик с сумкой через плечо. Перед стариком на столе виднелась кружка с чаем, лежали шаньги, стояла миска с палтусиной и треской. Но старик ни до чего не дотрагивался. Сложив руки на коленях и уставив выцветшие глаза куда-то вдаль, он пел. Я неслышно оделся за занавеской и незаметно примкнул к толпе. — Кто это? Что он поет? — тихо осведомился я у ближайшей ко мне женщины. Она глянула на меня через плечо и отвечала, тоже тихо, как о чем-то общеизвестном: — Дедушко Михайло с Пялицы... Стих поет… Это не была песня, но не была и молитва. Это было что-то медлительное, красиво-однообразное по напеву, который повторялся через каждые три строчки. — Ну, буде нонь, православные, притомился, — проговорил, наконец, старик, кончив пенье и оглядывая толпу, которая теснилась к нему. — И верно, притомился дедушко. Передохни, чайку испей, — вступилась женщина в пестром сарафане и темном повойнике, — по-видимому, хозяйка избы... Толпа со вздохами, с шепотом, покачивая головами, стала медленно отходить к двери. — Спасибо, дедушко. К нам гости, — проговорило несмело несколько голосов… Снова было подано к нашей избе двое саней с оленьими упряжками. Двое бородатых рыбаков в подпоясанных ремнями малицах, с длинными хореями в руках, вскочили боком на узкие сани, в которых мы неловко поджимали ноги, и олени вихрем помчались по глухому лесу... Сани мчались по самому берегу моря, у края застывшей воды. Под копытами оленей хрустела замерзшая водяная пена. Там, где полозья разъезжались на желтоватом льду какой-нибудь мелкой речонки, выбежавшей из леса к морю, олени быстро-быстро перебирали тонкими ногами, но не падали, а, нагнув ветви рогов, с новой силой выносили сани на пригорок. Раза два в перелесках, почти из-под самых полозьев, вылетали, как большие хлопья снега, крупные белые куропатки. Тяжелые от снега ветви елок и сосен низко нависали над нашими головами. Путь шел все время глубокими перекатами с пригорка на пригорок. Дороги, как таковой, конечно, опять не было: был узкий наезженный оленями след. Над елками горели звезды. Снег искрился и пылью взлетал под копытами оленей. Голубоватые лунные тени нашего поезда косо ложились на сугробы… Удивительно хороши эти розовые беломорские зимние зори. Огромное пространство высокого, чистого неба, огромная даль пустынного, застывшего моря заливаются в тишине прозрачным розовым заревом. Солнца еще нет, солнце встанет не скоро, но снег искрится розовыми отблесками, застывшие лужицы и болотца покрываются розовато-серыми бликами, на тонких прутиках кустов застывшие ледяные капли отсвечивают той же розовой прозрачностью. Необъятность пространства и тишина, которая в это время года держит весь берег словно под колдовством, производят незабываемое впечатление на каждого, увидавшего северную зиму впервые… Большой крест с голубцом, покосившийся — словно под тяжестью навалившегося на него снега, — был единственным напоминанием о том, что здесь, на краю света, все же живут люди. . Я вспоминаю рассказ об известном северном патриоте, жителе Архангельска М. К. Сидорове, который еще в 1867 году пытался заинтересовать Александра III, тогда еще наследника, проблемами колонизации и сельскохозяйственного развития севера. На его докладную записку воспитатель наследника генерал Зиновьев отвечал: — Так как на севере постоянные льды, и хлебопашество невозможно, и никакие другие промыслы немыслимы, то, по моему мнению и моих приятелей, необходимо народ удалить с севера во внутренние страны государства, а вы хлопочете наоборот. Такие идеи могут проводить только помешанные. Глубокое равнодушие к северу, шедшее с верхов правительства, поддерживалось издавна чиновниками на местах. Современник генерала Зиновьева, архангельский вице-губернатор Софронов говорил, пожимая плечами: — Каким образом мы заключим контракт с природою, чтобы почва, которая климатическими условиями осуждена на бездействие, сделалась бы лучше или климат изменился? Здесь борьба с природой едва ли выносима для человека. Желать развития торговли на севере, промышленности какой-либо или увеличения населения — невозможно, невозможно... Могло ли после всего этого наше общество интересоваться краями, от которых отказались власти? Литература, пресса повернулись к северу спиной. Вот причина, по которой об этих местах почти ничего не знали и не знают до сих пор. 1895-1896 гг |