|

|

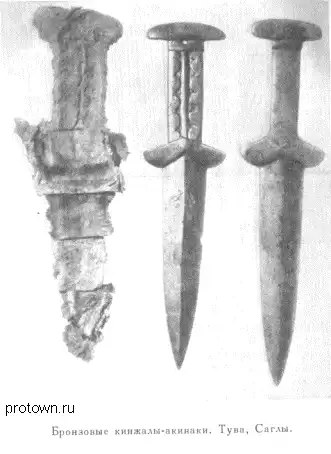

Алтай и Тува во времена Скифов Скифское время в истории народов, которые обитали на необъятных пространствах Великого пояса степей — от пределов Венгрии на западе до Ордоса на востоке (VII—III вв. до н. э.), — является одной из важнейших исторических эпох. На рубеже скифского времени на территориях Центральной Азии, Южной Сибири и Казахстана совершился переход от оседлых пастушеско-земледельческих форм хозяйства к, кочевому скотоводству, в результате чего возросла динамичность контактов между различными этническими группами, возник регулярный обмен, началось накопление больших масс скота у кочевых племен. Первый этап культуры скифского времени на Алтае получил наименование майэмирского, он характеризуется вещами раннескифского типа (VII—VI вв. до н. э.). Пазырыкский этап относится, по классификации М. П. Грязнова, к V—III вв. до н. э. Далее следует, по его мнению, шибинский этап (II в. до н. э.—I в. н. э.), относящийся уже к гунно-сарматскому времени. Раскопки курганов скифского времени на Алтае, прежде всего раскопки больших курганов в долине Пазырыка, а также в Туяхте и Вашадаре, привели к открытиям мирового значения. Средоточием первоклассных по своему значению памятников явилась и соседняя с Алтаем Тува: среди прочих комплексов здесь были обнаружены и раскопаны непотревоженные могильники Саглы-Бажи II и Казылган. Замечательной сохранности вещей из дерева, кожи, войлока, тканей на Алтае и в Туве способствовала подкурганная мерзлота, на тысячелетия сковавшая древние усыпальницы.1 Радиоуглеродный анализ дерева из пазырыкских курганов подтвердил датировку их скифским временем (пятый Пазырыкский курган — 2240 ± 50, второй Пазырыкский курган — 2350 ± 140 лет). Окончательно «скифская» датировка пазырыкских курганов была подтверждена раскопками неграбленых саглынских курганов Тувы, где произведения пазырыкского искусства были найдены вместе с многочисленным инвентарем скифского времени. 1 О ранних кочевниках скифского времени Алтая и Тувы см.: М. П. Грязнов. Первый Пазырыкский курган. Л., 1950; С. И. Руденко. 1) Культура населения горного Алтая в скифское время. М.—Л., 1953; 2) Культура населения Центрального Алтая в скифское время. М.—Л., 1960; А. Д. Грач. Могильник Саглы-Бажи II и проблемы археологии Тувы скифского времени. «Советская археология», 1967, № 3; С. И. В а и н ш т е й н. Памятники казылганской культуры. «Труды Тувинской комплексной археолого-этнографической экспедиции», т. II, М.—Л., 1966; Л. Р. К ы з л а с о в. Этапы древней истории Тувы (в кратком изложении). «Вестник Московского государственного университета», серия историческая, № 4, 1958. В целом культуру скифского времени на Алтае можно назвать пазырыкской по наиболее ярким ее памятникам в Пазырыке. Племена пазырыкской культуры расселялись в пределах широкого ареала, охватывавшего территории Алтая, Тувы и ряда других областей Центральной Азии и Восточного Казахстана. Судя по материалам курганов пазырыкского времени на Алтае и в Туве, основой хозяйственной деятельности пазырыкских племен было кочевое скотоводство. Основу поголовья домашнего скота у пазырыкцев составляли овцы. Разводились породы мясных овец — жирнохвостых или курдючных. Именно тогда получили широкое распространение столь характерные впоследствии для стад позднейших кочевников Центральной Азии, Южной Сибири и Средней Азии курдючные овцы. Погребальный ритуал пазырыкцев свидетельствует, что курдюк являлся одной из самых ценимых и излюбленных частей барана. Овечья шерсть шла на изготовление тканей. Из нее валяли кошмы. Разводился и крупный рогатый скот. Кости коровы обнаружены при раскопках в Туве. Была широко распространена молочная пища. Наконец, третьим важнейшим компонентом пазырыкского скотоводства являлась, конечно, лошадь местной пазырыкской породы, которая существенно отличалась от современной монгольской породы лошадей. Земледелием, по-видимому, занимались если не сами пазырыкцы, то во всяком случае подчиненные им племена. В Центральной Туве в кургане скифского времени были найдены жернова. В Саглы один из погребенных в камерах-срубах оказался обильно засыпанным просом. Дорогих коней, принадлежавших вождям, кормили зерном. Большую роль в жизни пазырыкских племен играла и охота. Судя по охотничьим амулетам в курганных усыпальницах — клыкам медведя, кабана, кабарги, атрофированным клыкам марала, а также изображениям зверей, охотились на горного козла, горного барана, марала, лося, антилопу, кабана и на хищников. Среди петроглифов имеются изображения и таких животных, которые ныне не обитают в Туве и на Южном Алтае, — антилопы-оронго, живущей ныне в пределах Северного Тибета, дикого верблюда, обитающего ныне только в пределах Монголии, и дикой лошади, изредка попадающейся тоже только в Монголии. Как свидетельствуют петроглифы, одной из распространенных форм охоты была охота облавная и охотниками применялись ловчие ямы. Основным видом жилищ служили для кочевников скифского времени войлочные юрты. Прутяная решетка юрты была найдена при раскопках пятого Пазырыкского кургана. Любопытно, что верх из тонких досок, образовавший крышу колесницы из этого же кургана, складывался гармошкой, так же как и стены решетчатых юрт. Существовали и бревенчатые рубленые дома. Их близкими копиями являются подземные срубы больших пазырыкских курганов Алтая и саглынских курганов Тувы. Они рублены «в угол», «с остатком». В Туве пазы срубов промазаны внизу глиной. Это спасало от зимних морозов. Кроме верховой езды на конях, пазырыкцы пользовались повозками. В пятом Пазырыкском кургане найдены парадная четырехколесная повозка и четыре лошади, которые в нее запрягались. Верх ее имеет вид короба. Ширина повозки — около 3 м, высота — более 2.5 м. В Пазырыкских курганах обнаружены также телеги с цельными колесами. Такие телеги использовались для перевозки грузов, а запрягали в них быков. Господствующее положение в обществе принадлежало могущественным вождям племенных объединений, похороненным в грандиозных усыпальницах типа больших пазырыкских курганов Алтая и кургана Улуг-Хорум, находящегося в одноименном урочище Саглынской долины. Сооружение этих усыпальниц потребовало огромных Усилий, труда множества людей, огромных для своего времени материальных Затрат. По подсчетам М. П. Грязнова, на сооружение первого Пазырыкского кургана потребовалось заготовить 1800 м3 камня для насыпи, около 500 бревен для монтажа камеры и перекрывавшего ее наката, вырыть могильную яму объемом в 196 м3. На это ушло не менее 2500—3000 человеко-дней Многие ценности, обнаруженные в пазырыкских курганах, являлись приношениями людей, подчиненных умершим властителям. К племенным вождям примыкала родовая знать, аристократия, властвовавшая на более ограниченных территориях, входивших в объединение пазырыкского союза. Такие аристократы погребались в могильниках тип Саглы-Бажи II, Озен-Ала-Белиг, Казылган, меньших по размеру, не таких монументальных, как пазырыкские курганы. Наконец, низам населения, рядовым общинникам принадлежат курганы без инвентаря или с минимальным числом вещей. Количество таки курганов в Туве и сопредельных с нею территориях котловины велики озер Монголии огромно, и оставлены они племенами, обитавшими на эти территориях начиная с эпохи бронзы. Войны между отдельными племенами и крупными племенными союзами велись главным образом за выгодные пастбища и сопровождались угоном больших масс скота, составлявшего главное богатство кочевых племен. Они приводили к длительным переходам обширных территорий из рук в руки. При захвате чужих земель победители разрывали грандиозные курганные усыпальницы вождей племенных объединений и богатые захоронения родовой знати. Так, например, Пазырыкские курганы были ограблены чуть ли не сразу после их сооружения — тела погребенных не успели еще превратиться в скелеты. Грабители-чужеродцы, завладевшие этой территорией, действовали открыто и большими группами, они не пытались скрывать последствия своей работы, засыпать воронки и ликвидировать выбросы грунта. Они явно и нарочито оскверняли эти могилы. Такое осквернение могил считалось у кочевников тягчайшим оскорблением. В скифское время и позже у гуннов осквернение могил было злейшим проявлением мести. Таким именно образом отомстили ухуаньцы гуннам. Спустя много лет после понесенного ими военного разгрома ухуаньцы разрыли усыпальницы гуннских шаньюев. Главную военную силу составляли конные воины. Характерна обстановка неграбленых захоронений в Туве: каждый мужчина, погребенный в фамильных камерах-срубах, — это воин, снабженный полным ассортиментом вооружения (чекан, кинжал-акинак, колчан со стрелами). Соплеменники снабдили погребенных и своего рода дорожными несессерами, кожаными мешочками, проложенными изнутри войлоком, в каждом из которых хранилось бронзовое зеркало, нож с петлей, шило с деревянной оправой или оправой из фаланги животного, а иногда и человека. При погребенных лежат также охотничьи трофеи-амулеты: клыки медведя, кабана, благородного оленя, особенно в большом количестве клыки маленькой изящной антилопы — кабарги. Одной из непременных черт погребального ритуала больших курганов Алтая являлось бальзамирование тел вождей. Столь же обязательной деталью являлась не только на Алтае, но и в Туве трепанация черепов. Обряд бальзамирования у древних пазырыкцев вовсе не являлся исключением для своего времени — известно, что секретами мумификации владели не только в древнем Египте, в Ассирии, Персии и Мидии, но и в скифском мире. У скифских племен Европы такой обычай был подробно описан Геродотом. Могущественные вожди, погребенные некогда в больших курганах Алтая, были положены в усыпальницы в сопровождении умерщвленных женщин-наложниц или младших жен. Тела погребенных покоились в колодах— деревянных саркофагах, выдолбленных из цельных стволов могучих сибирских лиственниц. Возле северных стен камер пазырыкских курганов располагались захоронения коней. В каждой могиле обычно находились останки от 2 до 10—14 лошадей, в зависимости от социального уровня погребенных аристократов. Пазырыкские лошади принадлежали к двум основным породам: одна местная, представленная низкорослыми выносливыми лошадьми, вторая — импортные кони, высокие, стройные, сухоногие скакуны, доставленные скорее всего из Средней Азии, где разводились прославленные лошади Парфии и Бактрианы, знаменитые «потокровные» кони. Все принесенные в жертву скакуны были убиты одним и тем же способом — метким ударом боевого чекана в висок. Основным оружием были лук со стрелами, кинжал и чекан (клевец). Наконечники боевых стрел отливались из бронзы. Они имели три лопасти для большей устойчивости траектории полета и прикреплялись к деревянному или тростниковому древку с помощью сухожилий и клея. Имеются также наконечники стрел из кости, трехгранные в сечении. Стрелы хранились в берестяных колчанах, крытых кожей и носившихся на кожаных ремнях, снабженных бронзовыми пряжками. Массивные бронзовые боевые кинжалы имеют форму, широко распространенную в скифском мире. Характерным их признаком является эфес, которому придавалась крыловидная или бабочковидная форма. Кинжалы носили у пояса в деревянных составных ножнах, крытых кожей и часто украшенных аппликацией. Грозным боевым оружием были бронзовые чеканы, массивные, насаженные на деревянные рукояти длиной до 70 см. На нижнюю часть рукояти надевался бронзовый вток, а сам чекан, носившийся, как и кинжал, у пояса, был обычно прикрыт кожаным футляром. Защитой от оружия врага служили щиты, состоявшие из деревянных планочек, скрепленных полосками кожи. Одним из наиболее значительных культурных достижений пазырыкских племен Алтая и Тувы явилось создание произведений искусства, выполненных в так называемом «скифо-сибирском зверином стиле». Художники Алтая и Тувы этого времени создавали свои произведения из самых разнообразных материалов — дерева и кости, рога, бронзы и золота, кожи, меха, войлока. Главное значение придавалось при этом не материалу, из которого делалось то или иное произведение искусства, а его художественной ценности. Раскопки могильника в Саглы показывают, что бережно хранились выдающиеся по мастерству исполнения предметы из рога лося и благородного оленя. Меньше ценились часто грубые по форме золотые поделки. Основное содержание этих произведений искусства — образы животных, неудержимых в беге горных козлов и баранов, благородных оленей, антилоп и косуль, тяжеловесных величественных лосей, быстроногих лошадей и различных хищников, в основном кошачьих, а также фантастических существ, например грифонов. Искусство древних обитателей алтайских и тувинских гор и степей отличалось гармоничным сочетанием двух, казалось бы, противоположных особенностей — острой стилизацией и в то же время реализмом. Центральное место в пазырыкском искусстве занимает борьба зверей — сюжетная линия, характерная для искусства скифского мира в целом. Социальные импульсы, которые побудили к созданию многочисленных изображений борьбы, — динамичность событий военного быта ранних кочевников, набеги, победы и поражения, прославление силы и беспощадности к врагу. В ряде произведений искусства ранних кочевников Сибири (бляхи из коллекции Петра I c изображением богатырей и женщины, сидящих под деревом, и двух коней), как показал М. П. Грязное, нашел отражение героический богатырский эпос. Это свидетельствует о том, что позднейший героический эпос тюркских и монгольских народов уходит своими корнями в эпоху ранних кочевников. Важным источником по истории культуры племен скифского времени Тувы, Алтая, Восточного Казахстана являются петроглифы — древние наскальные изображения.2 Первое место в Центральной Азии и Южной Сибири как по количеству, так и по разнообразию изображений занимают Овюрские комплексы Тувы — многотысячные скопления петроглнфов, грандиозные святилища кочевых племен, посещавшиеся на протяжении многих столетий. Основной сюжет петроглифов — изображения диких животных и сцен охоты. Главное, что побуждало древних художников наносить на скалы эти многочисленные изображения, — стремление обеспечить максимальный успех в охоте, являвшейся одним из основных способов добывания средств к существованию. Выразительными памятниками древнего искусства являются и так называемые «оленные камни» — стелы с изображениями оленей (чаще оленей, распластанных в летучем галопе) и других животных, а также предметов скифского времени. Ареал этих памятников — Тува, Монголия и Забайкалье. В скифское время Сибирь и Центральная Азия имели широкие связи, как культурные, так несомненно экономические и политические, с отдален- ными странами, с передовыми цивилизациями древнего мира. В Туву и на Алтай попадали предметы, прошедшие тысячекилометровые пути. Таковы глазчатые бусы из далеких западных земель, драгоценные шелковые ткани и бронзовое зеркало IV в. до н. э., привезенные из Китая иранские ткани ахеменидского времени с изображениями жриц в высоких тиарах, изделия из шкуры гепарда, семена кориандра и раковины каури с берегов Индийского океана. на фото: 1. Бронзовые кинжалы-акинаки. Тува, Саглы. 2. Изображение оленей из дерева (Алтай). 3-4. Образцы искусства из Саглывских курганов Тувы — резные изображения горных баранов, лошадей, дзеренов, грифов (маралий рог) Оглавление: История Сибири источник http://protown.ru/information/hide/6524.html продолжение в https://vk.com/toogu_tuva?w=wall-105944631_21373 Источник: protown.ru |