|

|

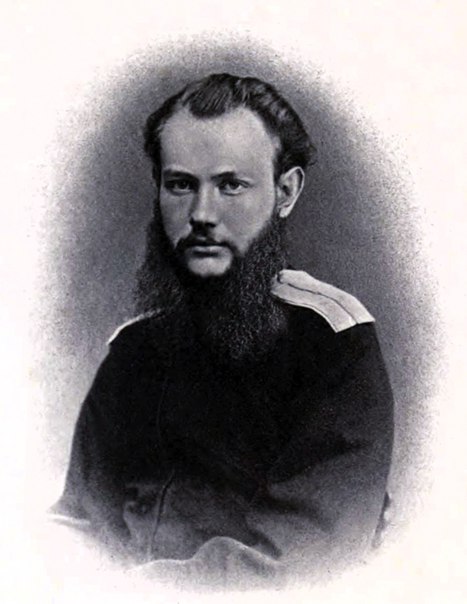

2017-05-26 14:05 Жизнь и приключения князя и анархиста Петра Кропоткина в Бурятии  В этом году исполняется 175 лет со дня рождения известного путешественника, исследователя, основоположника анархизма и потомка Рюриковичей князя Петра Алексеевича Кропоткина, который родился 9 декабря 1842 года в семье генерала. Считалось даже, что его жизненные принципы учёного-подвижника, народного интеллигента, послужили Ивану Тургеневу при написании образа Базарова в произведении «Отцы и дети». Амурские приключения После окончания элитного Пажеского корпуса и присвоения офицерского звания Петр Кропоткин избрал военную службу в Иркутске адъютантом губернатора. В этой должности вместо придворной или дипломатической карьеры он служил в казачьих войсках. За пять лет проехал верхом и в повозке, проплыл на лодке и прошел пешком в общей сложности 70 тыс. км. Сначала Пётр Кропоткин работал в Чите. Когда переселенцам на Амуре и войскам не стало хватать продуктов, он согласился сопровождать баржи с провизией, отправляемые из Сретенска по реке Шилке до Амура. Когда в сумерках или в тумане с барж не видно было берега, солдат, сидящий у руля, говорил Кропоткину: «Пристать пора…. Знать бы только, где селение… Петр Лексеич, будь так добр, полай маленько». И князь Кропоткин заливался лаем. Когда доносился ответный лай, кормчий поворачивал к берегу. Караван попал в бурю, 44 баржи были разбиты и выброшены на берег. 100 тыс. пудов муки погибло в Амуре. Кропоткин срочно отправился к губернатору. Переселенцам на Амуре грозил голод. На утлой лодчонке с гребцами он плыл вверх по Амуру. Их нагнал пароход, команда которого бегала по палубе, а кто-то прыгнул в воду. Кропоткин направил лодку к месту происшествия. В воде оказался капитан корабля, охваченный белой горячкой. «Меня просили принять командование пароходом, – вспоминал Кропоткин, – и я согласился. Но скоро, к великому моему изумлению, я убедился, что мне делать почти нечего…, если не считать нескольких действительно ответственных минут… Всё обошлось как нельзя лучше». Команда знала свои обязанности хорошо. Благополучно добрались до Хабаровска. Тогда его впервые осенила мысль о пользе анархии: каждый будет заниматься своим делом, лишь бы ему не мешали. По горным тропам в сопровождении одного казака он двинулся вверх по долине Аргуни, сокращая путь. Только в полной темноте делали остановки. Продирались сквозь буреломы. На лошадях преодолевали горные реки. Спали у костра, закутавшись в шинели и одеяла. Совершенно измученный добрался он до посёлка Нары. Здесь встретил губернатора. Начались сборы нового каравана барж. Сам Кропоткин же поспешил с докладом далее – в Иркутск. Даже бывалых сибиряков удивила необычайная быстрота, с которой он преодолел огромное расстояние. В Иркутске без просыпу он провалялся в постели больше недели, восстанавливая силы. И новое поручение – выехать в Петербург, чтобы лично доложить о катастрофе. Ему поверят, и как очевидцу, и как безупречно честному человеку. Зимний путь был опасен, особенно трудны были переправы через могучие сибирские реки. Но Кропоткин 5 тыс. вёрст преодолел за 20 дней. Спал в пути. В столице успел потанцевать на балу и через несколько дней опять в санях по зимнему тракту, навстречу солнечному восходу. Путешествие в Манчжурию Вернувшись в Иркутск, получил новое опасное задание: под видом иркутского купца Петра Алексеева с товарищами обследовать северную часть Маньчжурии. Ни один европеец там не бывал, недавно посланный туда топограф Ваганов был убит. Разоблачить ряженого купца могли ещё на русской стороне, в казачьих станицах. Сюда уже дошёл слух о приезде важного начальника. В одной из чайных хозяйка спросила его: «Сказывали, какой-то князь Рапотский приехать должен из Иркутска. Ну да где ж им в такую погоду?». «Это верно, – степенно согласился Петр Алексеевич, – не для князя погода». Его сопровождали пятеро верховых казаков. Из всей группы только у одного бурята было огнестрельное ружьё. Он стрелял косуль. Они перевалили горы Хингана. Кропоткин, первый из европейцев, кому это удалось, отписал: «Всякий путешественник легко представит себе мой восторг при виде этого географического открытия. Хинган доселе считали грозным горным хребтом». Китайский чиновник на границе Маньчжурии, взглянув на паспорт «купца Алексеева», сказал, что документ плохой и дальше путь закрыт. И тут Кропоткин достал номер газеты «Московские ведомости», показав на государственный герб: «Вот мой настоящий паспорт!» Чиновник остолбенел. Отряд двинулся дальше. Путешествие завершилось ещё одним географическим открытием: на западном склоне хребта Ильхури-Алинь он обнаружил вулканическую страну. Пётр Алексеевич доложил о результатах своих экспедиций на заседании Сибирского отделения Российского Географического общества (РГО). В Петербурге на общем собрании общества известный географ П. П. Семёнов (Тянь-Шаньский) назвал первую из этих экспедиций «замечательным географическим подвигом», а вторую ещё более важной для физической географии, чем Сунгарийская. Открытия Кропоткина в Окинском районе Петербургская газета «Северная пчела» опубликовала заметку о водопадах на реке Оке, притоке Ангары, которые будто бы не уступают по размерам знаменитому Ниагарскому водопаду. Проверить это сообщение РГО поручило Кропоткину. В 1862-1864 годах он выехал в Восточное Забайкалье в район Большого Хингана, с Амура поднялся вверх по Сунгари. В 1865 году он совершил экспедицию в Восточные Саяны, прошёл всё течение реки Иркут (488 км, левый приток Ангары). Обследовал Тункинскую котловину и верхнее течение реки Ока (левый приток Ангары), где открыл вулканические кратеры. Он прошёл по малоизученным районам Восточных Саян 1300 км. Но водопады разочаровали: один высотой не более 20 метров, а другой и того меньше при небольшом водном потоке. Он продолжил маршрут. Наняв лошадей, отправился с казаком вверх по ущелью Джунбулак и обнаружил сравнительно недавно по геологическим меркам действовавший вулкан. При посещении Большого Хингана и Восточных Саян он открыл существование молодого (четвертичного) вулканизма. Этим он опроверг господствовавшее мнение о непременной связи вулканов с морскими побережьями. В Саянах, на территории современного Окинского района, один из вулканов в пади Хи-Гол по предложению академика Обручева назван его именем. Исследования Северо-Муйского района Значительную известность Кропоткину принесли его исследования Северного Забайкалья. В 1866 году несколько золотопромышленников снарядили при содействии отдела РГО Витимо-Олёкминскую экспедицию во главе с Кропоткиным с целью отыскания скотопрогонного пути из района Читы на Олёкминские (Ленские) прииски. Ранее попытки исследовать намеченный скотопрогонный путь с читинской стороны не достигали цели. Все исследователи возвращались назад. Кропоткин, проанализировав все неудачные попытки исследователей, начал свой маршрут в обратном направлении – со стороны Бодайбо в Читу. Из Иркутска он Якутским трактом выехал до Качуга, далее сплавом по Лене до посёлка Крестовского (ниже устья Витима), затем на лошадях в восточном направлении 250 верст до прииска Тихоно-Задонского (ныне поселок Кропоткин). Этот прииск был исходным пунктом скотопрогонного пути. Отряд экспедиции в составе 12 человек и 52 закупленных якутских лошадей 3 июля 1866 года вышел в путь. Они пересекли обширное нагорье, названное Кропоткиным Патомским (по реке Большой Патом). Нелёгкая переправа через Витим. Крутой горный хребет. Его Кропоткин назвал Северо-Муйским. Из записей Кропоткина: «В устье речки Тсиниги переправились на левую сторону Витима и пошли к Муйской долине. 23 июля вышли на обширную равнину Муи. Роскошь ее поражала нас после сумрачных сцен горной страны. При устье Муи жило несколько якутских и тунгусских семей. Мую покинули 31 июля и по долине Мудирикана, её правого притока, снова полезли в гору, далее спустились к вершине р. Бамбуйки и в районе зимовья Ую вышли к реке Ципе. Дальше путь пролегал вдоль правого притока реки Ципы Кудуру, через Ципинские горы, реку Талой к прииску Задорному в верхней части реки Усоя (приток Малого Амалата). Отсюда шли проторённой тропой до Читы». В настоящее время в этом же примерно месте проложена автодорога Чита-Багдарин-Горячий ключ на Верхней Ципе. С Южно-Муйского хребта путешественникам открылось Витимское плоскогорье: обширные луга с островками леса и небольшими речками. Шёл четвёртый месяц похода. Оставалось преодолеть крутые склоны Станового хребта. Однако проходил день за днём, а вместо гор – только сравнительно пологий общий подъём рельефа. Кропоткин записал «Станового хребта не существует, и этим именем называется размытый водами уступ, которым обрывается плоскогорье в долину реки Читы». 8 сентября 1866 года жители небольшого тогда городка Чита были несколько удивлены. С севера в город вошёл караван в полсотни вьючных лошадей! Говорили, что пришли с Олёкминских приисков, о которых здесь слыхом не слыхивали. Позже по предложенному пути удалось только дважды прогнать скот (гнал его Чистохин), третья попытка не удалась. В дальнейшем от этого варианта отказались. В настоящее время по указанному маршруту, в северном направлении, проложена автодорога Таксимо-Бодайбо-Кропоткин, протяжённость этой дороги 365 км. В южном направлении от Таксимо в зимний период мы имеем возможность проехать на автомобилях повышенной проходимости до райцентра Баунтовского района посёлка Багдарин, а от Багдарина по грунтовой дороге на любом виде транспорта до Читы. Сегодня мы можем преодолеть пройденный путь за четверо суток, а экспедиции потребовалось 68 дней упорного труда. По итогам экспедиции Петр Кропоткин установил, что пройденные им хребты имеют северо-восточное направление, а не меридиональное, как считалось ранее, дал им названия (Делюн-Уранский, Северо-Муйский и Южно-Муйский) и межгорной котловине – Муйская. За эти исследования Кропоткину Русским Географическим обществом была присуждена золотая медаль. Весной 1867 года, после восстания польских каторжан 1866 года, Пётр и его брат Александр расстались с военной службой. Ни тот, ни другой не участвовали в подавлении этого восстания. Выйдя в отставку, Кропоткин вернулся в Петербург и в РГО стал секретарём отделения физической географии. Он теоретически предсказал существование неведомого архипелага севернее Новой Земли, обосновал организацию экспедиции для исследования русских северных морей, но правительство Российской империи не выделило на неё денег, а через два года архипелаг был открыт австрийской экспедицией и назван землёй Франса Иосифа. Кропоткин открыл ледниковый период Петру Алексеевичу предложили организовать экспедицию в Финляндию и Швецию. Он прошёл и проехал сотни километров, изучая слои горных пород, песчаные гряды, рельеф местности, осмотрев множество валунов. Старался выяснить: как могли образоваться эти холмы и впадины, пески и глины; откуда и как попали сюда валуны? Он в уме восстанавливал те события, которые происходили на севере Европы много тысячелетий назад. Тогда на северных островах, в Скандинавии, Финляндии на Кольском полуострове, начали накапливаться льды. С горных склонов они сползали в долины, не успевали растаять за короткое северное лето и постоянно увеличивались в объёме и по площади распространения. Ледяной покров распространился на юг. Отдельные потоки медленно продвигались особенно далеко по долинам рек, выстилали дно Балтийского, Белого, Баренцева и других полярных морей бассейна Северного Ледовитого океана. Всё живое оттеснялось ледником всё дальше к югу. Ледяные массы затопили северные равнины Европы, Азии, Америки. А затем началось таяние великих ледников… 21 марта 1874 года на общем собрании РГО в Петербурге с докладом по материалам своей экспедиции выступил князь Пётр Алексеевич Кропоткин. По его словам, выходило, что Скандинавские и Лапландские ледники вытягивали свои белые лапы до Прибалтики и Белоруссии. Вся северная часть Восточно-Европейской равнины, низменности Северной Германии, Дании, Голландии подверглись нашествию великих ледников, то есть вся Северная Европа! Казалось, несомненный успех учёного. Однако его ждал не триумф, а каземат Петропавловской крепости. Князь Пётр Кропоткин, прямой потомок Рюрика, был арестован за то, что в мае 1872 года его друг, Дмитрий Каменец привёл его в одно из многочисленных тогда объединений молодёжи. Это был известный в Петербурге «Кружок чайковцев». Назывался он так по имени одного из активных его членов Николая Чайковского, студента химика. Членом этого кружка была будущая цареубийца Софья Перовская. Кропоткин имел всё, о чём, казалось бы, можно мечтать. Княжеский титул, богатство, имения, прекрасное образование, высокую научную репутацию. Его хорошо знал и уважал царь. Он имел все возможности для занятия наукой и для получения высоких должностей. Рискуя своей свободой и жизнью, он стал бороться против несправедливости общественного устройства Российской Империи. После двух лет заключения Кропоткину удалось бежать. С паспортом одного из друзей перебрался в Швецию, откуда отплыл на Британские острова. В эмиграции он вел активную научную и революционную деятельность. В мае 1917 года, после Февральской революции, 74-летний Пётр Кропоткин вернулся в Россию. В июле 1918 года Кропоткин обосновался с женой в подмосковном городе Дмитрове, получив «охранное» удостоверение, подписанное председателем Совнаркома В. И. Ульяновым-Лениным. В 1918 году с Петром Алексеевичем встречался анархист Нестор Махно, который почитал его как своего учителя. Махно поддерживал семью Кропоткина вплоть до его смерти 8 февраля 1821 года в возрасте 78 лет. После этого Махно уехал в Румынию. Константин Осипов Часть научного вклада Кропоткина Петр Кропоткин наблюдал и описал явление полярного сияния над озером Байкал в 1861, опубликовал заметку в английском журнале Nature. Открыл и исследовал Витимское плоскогорье. Открыл две области новейшего неоген-четвертичного вулканизма в Азии: на Витимском плоскогорье и в маньчжурском хребте Ильхури-Алинь. Создал схему орографии Восточной Сибири и Азии в целом, статья «Орография Азии» издана в Geographical Journal. Изучил залив Провал на озере Байкал и описал в итальянском научном обозрении. Выдвинул гипотезу о том, что первоначально озеро Байкал было бессточным водоёмом. Предположил, что Тункинская и Окинско-Илезская горные впадины первоначально были озёрами. Дал краткое описание озёр в долинах рек Ок-Хем и Жом-Болок, залитых базальтом. Указал на асимметричность Тункинской впадины и её бортов. Заложил основу теории четвертичных оледенений и ввёл термин вечная мерзлота. Исследовал и описал Окинские вулканы и базальтовый поток в долинах рек Хи-Гол и Жом-Болок в Восточном Саяне; указал возраст вулканов и базальтового потока. Источник: baikal-mir.ru |